Cet article analyse la nature profonde de l’Empire russe et son caractère unique. Selon l’auteur, les peuples victimes de la colonisation russe n’ont rien à gagner à lier leur cause au « paradigme décolonial » en vogue, si occupé à « déconstruire » des formes d’oppression imaginaires qu’il en escamote l’oppression réelle, celle qui s’exerce sur les Ukrainiens et sur les peuples non russes de la Fédération de Russie.

Le 24 février 2022, le monde occidental a pris conscience de l’impérialisme agressif de la Russie. Jusqu’à cette date, les gouvernants et les opinions publiques étaient restés sourds devant les indices de plus en plus nets des ambitions de conquête de Poutine et de sa haine de l’Occident, malgré les avertissements des Ukrainiens et de quelques intellectuels. En quelques jours, les Européens ont réalisé que leur monde basculait et ils se sont engagés aux côtés de l’Ukraine. Trop peu et trop lentement bien sûr, mais il n’empêche qu’une révolution intellectuelle et politique s’est produite en Europe depuis le début de la guerre d’agression russe.

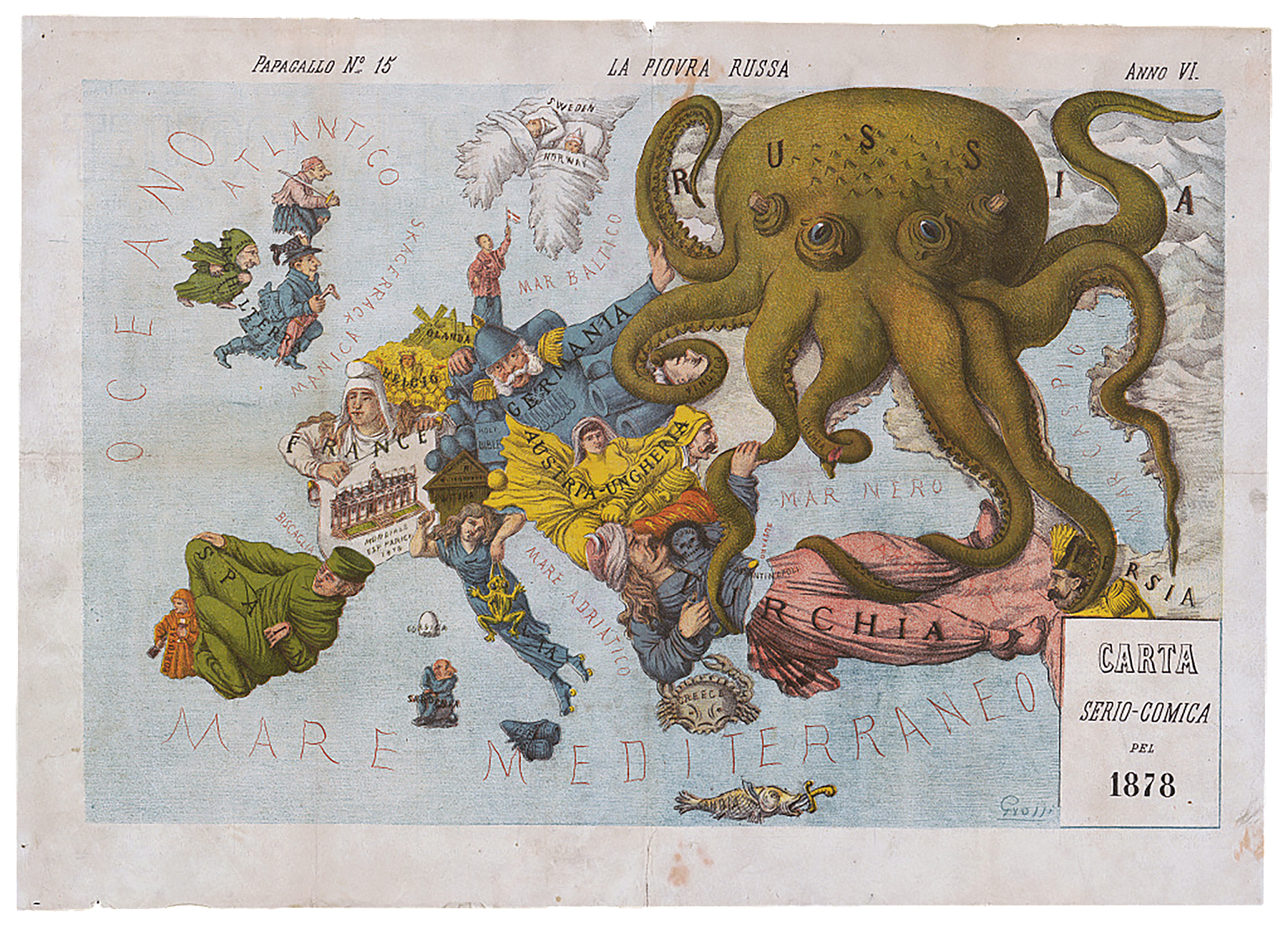

Une des conséquences de la guerre impériale de Poutine a été d’ouvrir un débat sur l’empire et l’impérialisme. Débat ancien en Ukraine, depuis qu’avec sa souveraineté, elle avait retrouvé la liberté d’étudier et de penser son histoire, mais débat nouveau pour les autres Européens. Mais le concept d’empire est complexe, car chaque empire a ses particularités. Comment peut-il éclairer notre compréhension de l’impérialisme russe d’aujourd’hui ?

Qu’est-ce qu’un empire ?

Les exemples anciens et modernes que chacun connaît ne fournissent pas une notion claire, car le concept d’empire semble s’appliquer à des formes politiques très différentes, d’Alexandre le Grand aux tsars. On peut cependant dégager trois traits généraux : a) l’empire n’a pas de frontière et s’étendra aussi loin que ses alliances et ses conquêtes le lui permettront — le type de l’empire est l’empire universel : stricto sensu, on ne devrait parler d’empire qu’au singulier — ; b) les sujets de l’empire ont des statuts personnels différenciés selon le territoire, la religion, la coutume, etc. ; c) le pouvoir politique dans les empires n’est pas détenu exclusivement par l’empereur, il y a une hiérarchie de pouvoirs subordonnés — royaumes, principautés, etc. —, qui jouissent d’une autonomie plus ou moins importante. L’empire russe fait exception sur ce point : nous verrons plus loin que ce n’est pas sa seule singularité.

L’empire est une forme politique pré-moderne. Il a été peu à peu évincé en Europe avec l’émergence de la monarchie souveraine1 sur un territoire délimité, qui a abouti ultérieurement à l’État-nation, caractérisé par un statut personnel unique pour tous ses citoyens. Si la monarchie nationale s’est progressivement généralisée à partir du XVIe siècle, la forme empire n’a pas disparu pour autant. Le Saint-Empire romain germanique déclinant avait trouvé une nouvelle jeunesse en Espagne, avec la colonisation des Indes et des Amériques2. En Europe, l’Empire ottoman, l’Empire austro-hongrois et l’Empire russe ont subsisté jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Impérialisme et colonialisme : est-ce la même chose ?

Ici se loge une difficulté qui n’intéresse pas que l’historien car elle brouille la compréhension du présent : à partir du XVIe siècle, les principaux États-nations européens ont édifié peu à peu des « empires coloniaux », jusqu’à l’apogée de la colonisation au XIXe siècle. Était-ce une résurgence de l’empire ou un phénomène politique d’une autre nature ? Certains chercheurs insistent sur la continuité du phénomène impérial de l’Antiquité aux empires coloniaux modernes. Ils affirment la persistance d’une « culture impériale » dans les pays qui ont eu un empire colonial, d’où une affinité naturelle avec la culture impériale russe, qui a survécu à l’effondrement de 1917 à travers l’empire soviétique, et revient de plus belle dans la Russie de Poutine. Je voudrais montrer que cette théorie n’est pas fondée, pas plus que la thèse que la russophilie française serait due à une culture impériale commune.

En premier lieu, rien n’indique qu’il existe encore une nostalgie de l’empire dans les nations moyennes qui ont eu des empires, en tout cas en France. En admettant même qu’une telle nostalgie subsiste, plus de soixante ans après la fin de la guerre d’Algérie, c’est un phénomène résiduel, qui ne saurait être le foyer d’une « culture impériale ». Ensuite, les concepts de « conscience impériale » et de « savoir impérial », qui sont essentiels pour comprendre l’idéologie russe contemporaine, ne peuvent pas être transposés à l’expérience de la colonisation dans les États d’Europe occidentale. Certes, il y a une filiation de l’empire au sens ancien aux empires coloniaux3, mais cela n’en fait pas des formes politiques comparables.

La Russie est le seul État qui a conservé à l’ère moderne l’idéologie de l’empire universel. On évoque souvent la géographie pour expliquer cette singularité : les empires occidentaux étaient ultramarins et limités les uns par les autres, celui de la Russie est continental et en expansion indéfinie — de Lisbonne à Vladivostok déclarait même Medvedev en 2022 ! Mais cette distinction est superficielle et approximative4 : la conquête par la Russie de l’immense hinterland de la Moscovie, jusqu’aux confins de l’Eurasie, et son expansion constante vers l’ouest et le sud — de Pierre le Grand à Staline —, ne sont pas de même nature que la colonisation occidentale. L’expansion indéfinie de l’Empire russe a forgé une culture politique unique.

En première approche, on pourrait dire que la Russie était (et est toujours) un empire, tandis que les puissances coloniales avaient un empire. L’empreinte de l’expérience de la colonisation dans l’imaginaire collectif n’est pas la même dans les deux cas. L’empire est consubstantiel à la Russie, il n’est qu’optionnel pour un pays comme la France. En Occident, la colonisation fut un moyen de puissance économique dans le contexte de la rivalité entre nations, mais elle n’a pas transformé les États-nations en empires. C’est ce qui explique que les décolonisations se sont déroulées très rapidement au sortir de la Seconde Guerre mondiale et, dans la majorité des cas, pacifiquement5. La colonisation a pu laisser des traces complexes et durables, mais celles-ci n’ont plus rien à voir avec la nostalgie de l’empire. Même ceux qui combattaient pour l’Algérie française savaient bien que les indépendances étaient inéluctables et, de plus, bénéfiques pour la métropole : la colonisation était devenue un fardeau pour des pays dévastés par la guerre et un archaïsme incompatible avec la société industrielle6.

Expliquer la russophilie

C’est pourquoi il est vain de chercher l’explication du tropisme pro-russe d’une partie de l’opinion française dans une soi-disant nostalgie impériale. Les passions qui animent les pro-russes français sont diverses : l’anti-américanisme, la fascination pour l’autorité, le goût pour l’économie administrée, la défense des « valeurs traditionnelles » ; mais la nostalgie de l’empire n’en fait pas partie7. Le folklore napoléonien, parfois pénible, s’inscrit d’abord dans le grand récit de la révolution française et non dans une vision impériale — ce pourquoi les admirateurs de Napoléon n’ont pas de mal à lui pardonner le désastre de sa chimère impériale. Au-delà du cas des poutinolâtres — intéressés ou non —, il est tout aussi peu pertinent d’invoquer cette nostalgie supposée pour expliquer le peu d’intérêt des Français pour l’Ukraine avant 2022. Les explications sont ailleurs : dans la vieille idée de l’alliance de revers contre l’Allemagne après 1870, puis dans la pénétration idéologique du communisme, nourrie après 1945 par le mythe de la « Grande Guerre patriotique », dans l’habileté russe et soviétique à escamoter la nation ukrainienne et sa culture et, plus récemment, dans la guerre de désinformation menée par la Russie dans toute l’Europe. Au demeurant, on peut remarquer que l’Allemagne qui, pour des raisons évidentes, est peu suspecte de nostalgie impériale, n’en est pas moins le pays européen qui avait été le plus profondément poutinisé avant 2022, et le reste encore malgré la Zeitenwende (changement d’époque) chère au chancelier Scholz.

Malencontreusement, la théorie de la culture impériale, qui rapprocherait les Français et les Russes, trouve une accréditation supplémentaire dans une mode intellectuelle récente, le « paradigme décolonial », qui consiste à penser tous les rapports sociaux et à réécrire l’histoire suivant le prisme de la domination coloniale. Les peuples victimes d’une colonisation russe bien réelle n’ont rien à gagner à lier leur cause à ce courant et aux concepts qu’il promeut, car il est si occupé à « déconstruire » des formes d’oppression imaginaires (« subjectives », « symboliques », « systémiques », etc.) qu’il en escamote l’oppression réelle, celle qui s’exerce sur les Ukrainiens et sur les peuples non russes de la Fédération de Russie. Tout ce qui brille n’est pas de l’or, et les concepts les plus avancés de la sociologie critique, pour séduisants qu’ils paraissent, reviennent en pratique à noyer la responsabilité criminelle de la Russie dans le fourre-tout de la « domination ».

Sainte Russie

Mais ce n’est pas tout. Le recours à une catégorie très large et indifférenciée d’empire, a fortiori à l’aune du paradigme décolonial, risque de perdre de vue de ce qui fait la singularité de l’impérialisme russe, pour ne pas dire son unicité8. Or la persistance de la Russie dans son rêve d’empire répond à une conception unique parmi les nations de son exceptionnalisme. « On dit sainte Russie, on ne dit pas sainte France ou sainte Italie », remarquait Alain Besançon. Peu ou prou, toutes les nations revendiquent une supériorité ou du moins une originalité qui les distingue face aux autres. Mais la Russie est la seule nation chez qui cette supériorité est religieuse, et la seule chez qui elle n’est pas censée reposer sur tel ou tel mérite, mais sur l’affirmation d’un sentiment mystique. Du Tsarévitch immolé (1967) à Sainte Russie (2012), Alain Besançon a mis au jour et analysé cette constante de la culture russe : la Russie est la nation élue. Cette « théologie nationaliste » a toujours imprégné l’impérialisme russe, y compris aux époques ou dans les courants qui ont éclipsé ou même combattu la religion orthodoxe, de Pierre le Grand aux occidentalistes du XIXe siècle, et même chez les bolcheviks. « Dostoïevski », écrit Besançon dans Sainte Russie, « n’est pas certain de croire en Dieu, mais il croit en la figure combinée du peuple russe et du Christ. » Dans la Russie moderne, « La sacralité qui appartenait à l’Église, et par dérivation au tsar, s’est maintenant déplacée sur la Russie. […] Le sacré brille sur tout ce que contient concrètement la Russie. […] Étant sacrée, elle n’a pas besoin d’être meilleure, elle est autre. » Sa misère, ses souffrances, sa violence sont ce qu’elle a de meilleur, elles ne sont qu’amour car la Russie est le Christ.

Besançon cite cette formule ironique de Saltykov-Chtchédrine, l’un des rares écrivains russes du XIXe — avec Tchekhov —, à avoir été lucide sur son pays : « Chez nous, c’est mieux parce qu’on y souffre plus »9. Poutine aime à citer ce vers du poète Tioutchev (1803-1873), appris par tous les Russes : « En la Russie on ne peut que croire »10. Il touche une fibre sensible des Russes quand il reprend cette théologie nationaliste, même sous une forme grotesque. Au milieu de la haine et des crimes sans nom commis en Ukraine, il réactive sans vergogne le thème de la domination dans et par l’amour, du désir impérial comme la forme suprême de l’amour (selon ce discours, tout le monde sera heureux et sauvé quand tout le monde sera russe).

Tout cela, les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, les Biélorusses le savent depuis longtemps, pour avoir subi cet « amour » russe sous le joug soviétique, et les Ukrainiens le paient aujourd’hui de leur sang. Raison de plus pour ne pas perdre de vue la terrible singularité de l’impérialisme russe, pour ne pas le réduire à un colonialisme générique.

Maître de conférences à l’université Paris II Panthéon-Assas. Enseigne la philosophie et la science politique. Collaborateur régulier de Commentaire, chroniqueur au magazine Ukrainski Tyzhden. Ses travaux portent sur l’histoire du totalitarisme et les sorties du totalitarisme. A notamment publié: Naissances du totalitarisme (Paris, Cerf, 2011), Exercices d’humanité. Entretiens avec Vincent Descombes (Paris, Pocket Agora, 2020).

Notes

- Est souverain un pouvoir qui n’a pas de pouvoir au-dessus de lui. C’est le sens de la formule de Philippe Auguste (1165-1223) « le Roi est Empereur en son royaume ».

- Fondé en 862, le Saint-Empire s’était affaibli à la Renaissance sous la poussée des États allemands. Il se renforça et s’étendit même à d’autres continents grâce à Charles Quint (1500-1558), élu Empereur en 1520, qui était aussi « Roi des Espagnes » et archiduc d’Autriche.

- Ainsi les Anglais et les Français baptisèrent rapidement leurs possessions ultramarines « empire ». En revanche, les Hollandais n’ont pas adopté ce terme. En réalité, les colonies, particulièrement en Asie, furent longtemps des entreprises privées — ainsi les Compagnies anglaises et néerlandaises des Indes, qui ne passèrent dans le giron de l’État qu’au début du XIXe siècle.

- L’Empire habsbourgeois (1867-1918) était également continental, il n’en était pas moins très différent de l’Empire russe. Il mélangeait des traits archaïques puisqu’il hérite du Saint-Empire, et des traits modernes par son caractère multinational. Dès l’origine, il s’identifia comme une « double monarchie » (autrichienne et hongroise).

- Les principales exceptions : l’Indochine et l’Algérie pour la France, le Kenya pour le Royaume-Uni, l’Indonésie pour les Pays-Bas.

- Le contre-exemple du Portugal confirme cette analyse. C’est parce que le régime de Salazar avait basé son économie sur les colonies portugaises d’Afrique (Angola et Mozambique) que ce pays est resté dans un état d’arriération relative jusqu’en 1974.

- Quant à l’amour des Français pour la culture russe, qui date de la fin du XIXe siècle, il est absurde et injuste d’en faire un indice de sympathie impériale. Pas plus que leur admiration pour la pensée et la littérature romantiques allemandes n’annonçait le régime de Vichy ! Ce n’est pas parce que le régime de Poutine (et l’URSS auparavant) utilise la culture comme une arme de propagande que tous ceux qui apprécient Tchaïkovski ou Tchekhov succombent à cette propagande.

- J’hésite à parler d’unicité de l’Empire russe à cause de similitudes nombreuses avec la Chine.

- Entre mille bienfaits, je dois à Alain Besançon d’avoir découvert Histoire d’une ville de M.E. Saltykov-Chtchedrine (1870), parabole ironique et féroce de l’histoire de la Russie des origines à Nicolas 1er. Louis Martinez en a donné une traduction savoureuse et abondamment annotée (Gallimard, Folio, 1994).

- Besançon cite les vers précédents : « La Russie on ne la comprend pas par l’intelligence/ On ne peut pas la mesurer/ Elle a un caractère à part/ En la Russie on ne peut que croire. » Sainte Russie, dans Contagions, Belles Lettres, 2018, p. 1086.