Sociologue et essayiste hongrois, Sandor Köles nous fait découvrir la région des Carpates. Espace transfrontalier de 16 millions d’habitants aux confins de cinq États (Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Ukraine), la région des Carpates est unique par sa diversité linguistique et culturelle. Y développer des réseaux de solidarités constitue un enjeu important pour l’Europe, à l’heure où la guerre russe menée contre l’Ukraine déstabilise la région, et où le populisme autoritaire de Viktor Orbán, en bonne entente avec le régime de Poutine, tente de semer des graines de discorde.

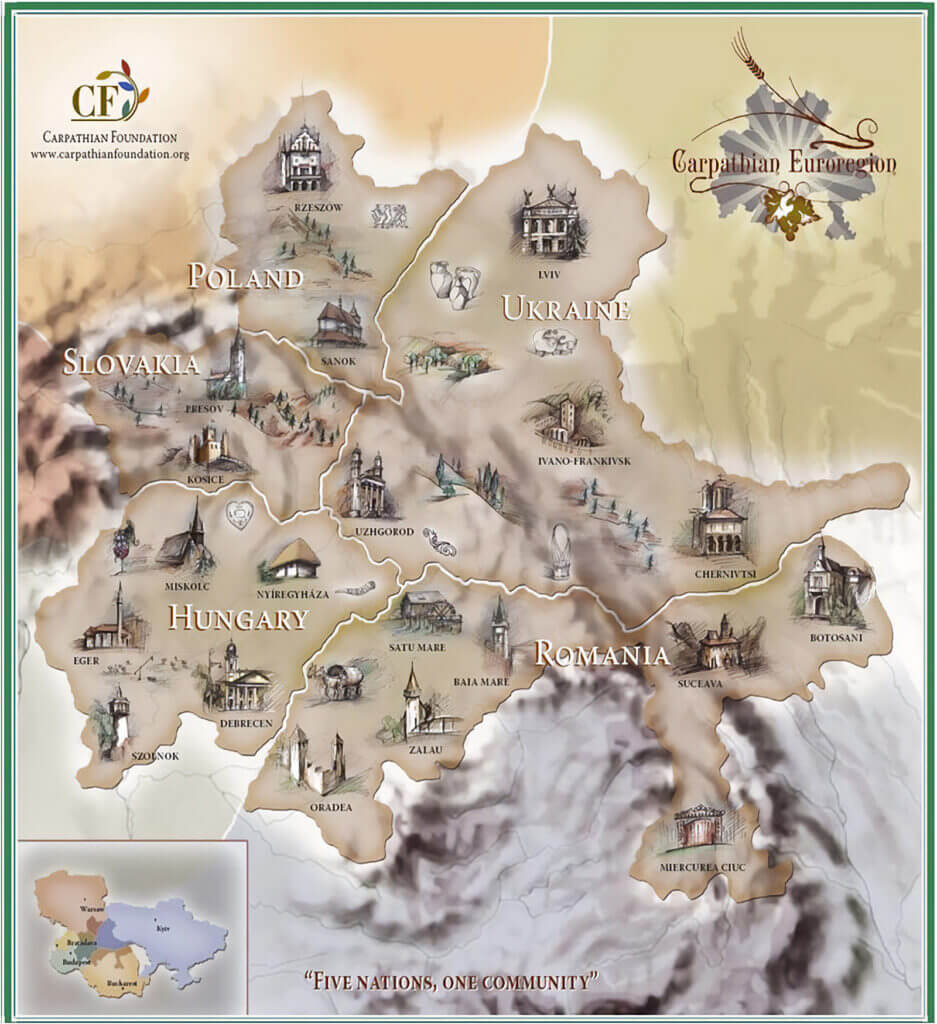

L’Eurorégion des Carpates a été en 1993 la première institution de coopération transfrontalière créée en Europe centrale et orientale. Elle a été fondée par les autorités des régions frontalières de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et d’Ukraine. Elle constituait une tentative de transposer en Europe centrale le modèle institutionnel de coopération transfrontalière qui avait fait ses preuves en Europe occidentale, et d’accompagner ainsi la période de transformation sociale, communément appelée transition démocratique.

Le territoire de l’Eurorégion des Carpates, qui chevauche la chaîne de montagnes des Carpates, s’étend sur 161 000 km² et compte près de 16 millions d’habitants. Son principal objectif est de générer et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les municipalités et les institutions locales. En 1995, la Fondation des Carpates a été créée dans le but de soutenir les initiatives transfrontalières locales et de renforcer la résilience des communautés locales.

Les deux institutions des Carpates ont été conçues dans un esprit de voisinage souhaitable entre nations qui se sont affrontées pendant des siècles et ont souvent changé de construction étatique, en redéfinissant leurs relations mutuelles et en s’orientant vers une coopération respectueuse des différences existantes et au bénéfice de tous.

Le tournant démocratique de 1989 a offert à ces nations une occasion rare dans l’histoire de l’Europe centrale de sortir du cercle vicieux de l’ethno-nationalisme antidémocratique, où les sentiments nationaux étaient facilement instrumentalisés pour « compenser » les injustices sociales, le manque de liberté et l’autoritarisme des pouvoirs en place, eux-mêmes nés des traditions antidémocratiques de ces sociétés. Les changements intervenus en Europe centrale ont également permis à ces pays de tenter, désormais dans un cadre européen et démocratique, de dépasser la « misère des petits États d’Europe de l’Est » et de coopérer.

Comme les frontières des États ne coïncident pas avec les frontières ethniques et que nombre de minorités nationales vivent séparées de la « mère patrie », la région des Carpates est la région d’Europe la plus divisée sur le plan ethnique. Cette situation favorise l’émergence d’antagonismes nationaux fondés sur l’appartenance ethnique, ce qui a pour effet de renforcer les préjugés et une méfiance persistante. […]

Cette région est un microcosme d’Europe centrale sous les décombres accumulés de l’histoire. Ce microcosme n’est pas simplement un ensemble aléatoire de régions frontalières, mais offre une qualité différente, un espace culturel façonné par les interactions entre les groupes ethniques et ethnoculturels qui y vivent et qui culmine dans une mentalité commune spécifique, celle d’un « Homo Carpaticus » qui est la base d’une identité régionale commune.

Dans ce microcosme, les fils de la solidarité sont plus forts que dans l’espace plus vaste de l’Europe centrale, car les conditions préalables à la solidarité, telles que les similitudes de la situation, le destin commun et l’interdépendance, sont données en termes physiques et spirituels. La solidarité dans les Carpates transcende donc les facteurs nationaux et ethniques. Ce caractère et cette tradition uniques comportent plusieurs couches distinctes mais étroitement liées : les Carpates elles-mêmes, avec leur mode de vie spécifique, la situation périphérique permanente de la région, ses démarcations étatiques changeantes (sept fois changées au cours des cent dernières années) et un modèle culturel façonné par l’inévitable densité des interactions interethniques.

Les Carpates, comme toutes les régions montagneuses, ont leur propre mysticisme, qui découle de leur proximité avec la nature et a imprégné la culture des personnes qui y vivent. L’image des « Carpates mystiques » s’est formée plus tard et de l’extérieur. Pour de nombreux auteurs, la mythologie des Carpates est présentée comme une idylle pastorale bucolique qui n’a jamais existé, ou comme l’incarnation de la pureté face à un monde corrompu. Même si, pour les gens qui vivaient ici, cette mystique signifiait en réalité une vie de difficultés et de luttes.

Dans cette chaîne de montagnes peu peuplées et reculées, il n’y avait pas de surfaces de contact entre des groupes ethnoculturels indigènes tels que les Houtsouls, les Lemkos, les Gorals, les Mocs, les Ruthènes, etc. en raison de leur isolement. Et donc aucune identité montagnarde unifiée des Carpates n’a pu se développer, mais une forte solidarité s’est formée au sein des communautés locales en raison de leur mode de vie montagnard. Le fait que ces régions soient situées loin des grands centres les a également rendues fermées et méfiantes à l’égard des interventions extérieures, ainsi que réticentes face aux innovations. D’où, en partie, le conservatisme inhérent à l’ « Homo Carpaticus ».

La région montagneuse fermée était liée, par une division naturelle du travail et des échanges de marchandises, aux villes de vallées plus ouvertes, qui sont devenues multiethniques grâce à l’immigration et à la colonisation et qui formaient les centres de ces échanges. Dans ce troc, la réciprocité s’exprimait, puisque l’échange leur permettait d’accéder à des produits comme le bois ou le blé qu’ils ne possédaient pas séparément. Cet échange de biens était aussi un échange de culture et d’informations qui permettait à des personnes d’origines ethniques différentes d’apprendre à se connaître. Cette communication mutuelle nécessitait la connaissance de la langue de l’autre, ce qui a permis aux villes de la région des Carpates de devenir des communautés multilingues et donc multiculturelles, dans lesquelles les identités ethniques étaient dissoutes dans l’identité consciente du citoyen local, et où la tolérance envers l’autre était l’élément déterminant de la solidarité, ce qui constitue une autre couche du caractère et de la tradition des Carpates.

La troisième composante de la tradition des Carpates est liée à la grande diversité des autonomies locales et culturelles présentes dans la région depuis les XIIe et XIIIe siècles jusqu’au début du XXe siècle. Par souci de concision, nous nous abstiendrons de les énumérer et de les décrire en détail ; il suffit de mentionner l’autosuffisance de la Transylvanie, rendue nécessaire par l’histoire. Une autonomie territoriale similaire, mais différente, est celle de la Galicie, une région historique et géographique couvrant ce qui est aujourd’hui le sud-est de la Pologne et l’ouest de l’Ukraine, et qui était une partie autonome de l’empire des Habsbourg. Ou encore l’autonomie limitée de la Bucovine multiethnique, dans les Carpates méridionales, aujourd’hui entre l’Ukraine et la Roumanie. Tout cela a façonné l’image des Carpates, à travers le patrimoine architectural et culturel, les pratiques d’autogestion et les traditions multiculturelles. Ces autonomies micro-régionales ont aujourd’hui pratiquement disparu, de même que les liens de solidarité qui les unissaient, mais elles restent présentes dans la mémoire collective.

Une autre caractéristique des Carpates est la relation nouée entre les formations étatiques changeantes. Ces formations étatiques ont toujours considéré la région comme une périphérie. Le nord-est de la Hongrie est une périphérie de la Hongrie ; l’est de la Slovaquie est une périphérie de la Tchécoslovaquie et plus tard de la Slovaquie ; le nord-ouest de la Roumanie est une périphérie de la Roumanie ; le sud-est de la Pologne est une périphérie de la Pologne et l’ouest de l’Ukraine est une périphérie de l’Ukraine. Périphérique parce que la région des Carpates est difficile à homogénéiser et que l’autonomie territoriale, voire culturelle, qui caractérise les Carpates est incompatible avec les concepts d’État-nation centralisé.

Au cours du seul siècle dernier, les frontières ont changé sept fois, entraînant à chaque fois la nécessité historique de s’adapter à un État, une culture majoritaire et une langue différente. L’Homo Carpaticus a toléré ces changements passivement, avec une philosophie d’autodéfense « nil admirari » ( « ne s’étonner de rien »).

La solidarité est vivante et forte dans cette région, comme en témoigne l’attitude des communautés locales à l’égard des millions d’Ukrainiens qui ont fuient l’agression russe contre l’Ukraine en traversant les Carpates, le long des frontières de l’Ukraine avec la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Ils ont rencontré ici les expressions de solidarité de centaines de communautés locales qui n’ont pas attendu les mesures de leurs gouvernements centraux mais ont agi spontanément et de manière auto-organisée depuis le tout début de la guerre. Pour l’ « Homo Carpaticus », les réfugiés ne sont pas une masse sans visage. Chacun d’entre eux a sa propre histoire, triste voire tragique, ce que les habitants des Carpates comprennent, ayant vécu des tragédies par le passé.

La solidarité déployée envers les réfugiés ukrainiens pourrait inciter les Carpates à renouveler leurs institutions, l’Eurorégion des Carpates et la Fondation des Carpates, à explorer et adapter les traditions régionales pour l’avenir.

Quelles sont les traditions qui pourraient être reprises au XXIe siècle ? Et avec quels instruments ? Les communautés locales ont besoin d’un renfort immunitaire pour résister à l’agitation ethno-nationaliste persistante qui leur est imposée de l’extérieur et d’en haut, ainsi qu’à l’isolement national. Cela commence par la mise en place de petits cercles de solidarité de plus en plus étendus, dans lesquels les sociétés civiles peuvent jouer un rôle déterminant. Ces cercles de solidarité doivent ensuite être reliés d’abord au niveau régional, puis au niveau interrégional, afin de créer un espace de coopération entre les sociétés qui se soutiennent mutuellement, pour finalement connecter les Carpates à la circulation européenne, vitale. Un bon instrument pour cela : la plateforme de la société civile des Carpates, créée par la Fondation des Carpates.

Le patrimoine écologique et culturel des Carpates est par ailleurs un atout européen de premier plan, que l’Europe connaît peu ou pas du tout. Alors que les Alpes peuvent se prévaloir d’une image vivante et différenciée, les Carpates sont au mieux identifiées à Dracula. La formulation d’une stratégie de promotion des Carpates devrait être une priorité, afin de présenter de manière authentique le « microcosme » des Carpates et son image, façonnée par les relations interethniques et multiculturelles. Cela peut contribuer à renforcer l’identité régionale.

Avec le multilinguisme historique des Carpates, les programmes scolaires dans les zones frontalières devraient inclure non seulement une deuxième langue occidentale, mais aussi une langue facultative du pays frontalier. Le multilinguisme contribue à la création de liens multilatéraux et à la compréhension de l’identité et de la culture des autres, avec l’avantage supplémentaire d’améliorer la position des jeunes sur le marché du travail et les possibilités de création d’entreprise.

Pour les lycées de l’Eurorégion des Carpates, il faudrait un manuel d’histoire régionale. Un projet de cet ordre a déjà été tenté, mais sans que l’on parvienne à y appliquer un cadre conventionnel d’enseignement de l’histoire, car modélisant les Carpates en fonction de cinq histoires nationales. Cela a conduit à des débats stériles sur la question de savoir quelle tribu ou nation a été la « première », qui a peuplé ou gouverné le bassin des Carpates, ou comment des événements historiques spécifiques devraient être interprétés. Le manuel que nous proposons se concentrerait sur l’histoire quotidienne locale (régionale), la formation de la géographie du paysage, le fonctionnement des échanges par le troc, le rôle des autonomies locales dans la vie quotidienne, l’agriculture de montagne, les relations interethniques, l’industrialisation de la région, etc. Un tel ouvrage contribuerait à la promotion de l’identité des Carpates et à la compréhension mutuelle, ce qui permettrait de renforcer la solidarité.

Traduit de l’anglais par Desk Russie

Sándor Köles est un sociologue d'origine hongroise, président de la Carpathian Foundation. Il a été vice-président principal du Centre international pour la transition démocratique (ICDT), dont l'objectif principal était de partager et de rendre applicables dans le monde entier les expériences de l'Europe centrale en matière de transition démocratique.