Avec cet entretien, Olga Medvedkova continue une série de rencontres avec des personnalités françaises du monde de la culture liés d’une manière ou d’une autre à la Russie ou à l’ancienne URSS. Ici, elle interviewe Galina Kabakova, fille du célèbre artiste conceptuel russe, Ilya Kabakov. Sa vie durant, ce non-conformiste russe émigré en Occident pendant la perestroïka présentait le quotidien glauque et misérable des Soviétiques. Ce qui n’empêche pas le régime poutinien de se l’approprier en tant que chantre de cette vie. Même procédé que pour Oscar Rabine ou Eric Boulatov. Galina Kabakova remet les pendules à l’heure.

Propos recueillis par Olga Medvedkova

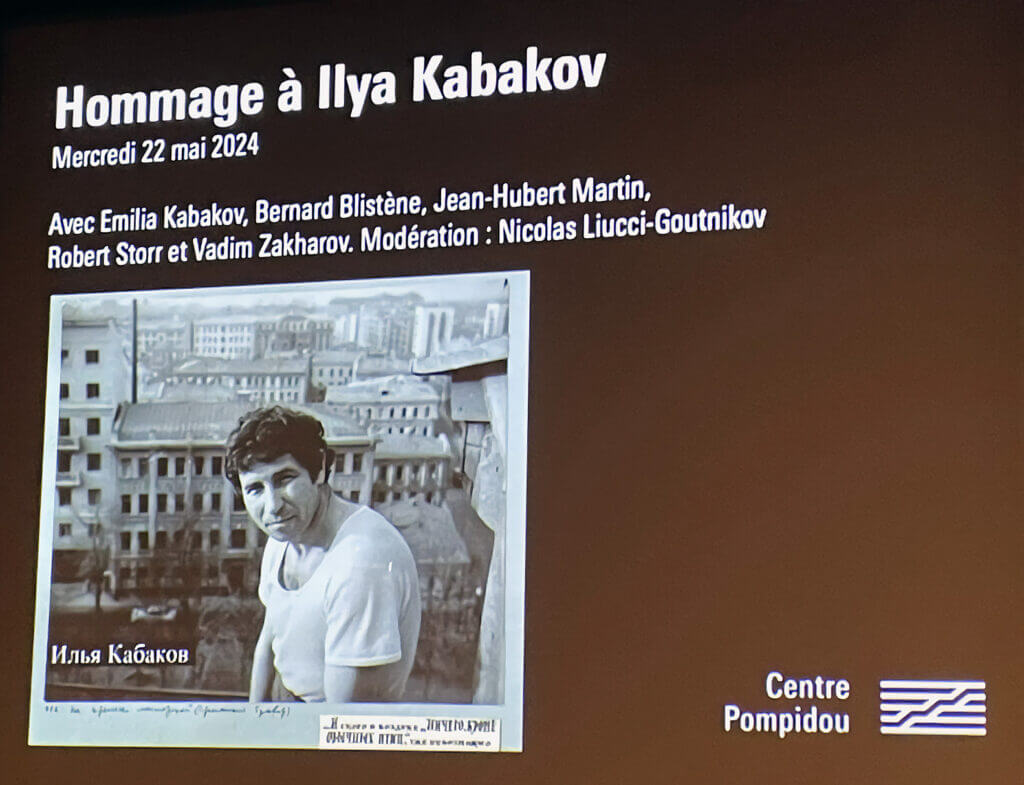

Née à Moscou, Française d’adoption, Galina Kabakova a plusieurs cordes à son arc. Professeure à Sorbonne Université, spécialiste de la civilisation russe, autrice de nombreux ouvrages en russe et en français dédiés à l’hospitalité ou au corps féminin dans la culture russe, elle a fondé une maison d’édition et a été pendant de longues années éditrice de contes, dont elle est devenue l’une des rares spécialistes. Fille unique de l’artiste conceptuel mondialement connu Ilya Kabakov, décédé voici un an et qui reçoit actuellement un hommage au centre Georges Pompidou, elle conserve aussi une partie de ses archives et la mémoire vive de cet homme. Aujourd’hui, nous parlons avec elle de son enfance, des appartements communautaires, des grand-mères en colère, des hommes d’affaires soviétiques, des artistes vivant sous les toits, des mouches, et de tant d’autres choses. Ce sont tous ces détails, toutes ces réalités qui font, mieux que la théorie, comprendre non seulement le passé soviétique mais aussi le présent russe que nous scrutons avec tant d’inquiétude.

❧

Je commence toujours par cette question très banale et très importante en même temps. Il s’agit de ce que les psychologues appellent « conditions de naissance » : quand et où es-tu née, dans quel milieu, dans quelle atmosphère ?

Je suis née le 7 août 1960, à Moscou, et j’ai grandi dans un appartement communautaire qui est un roman en soi. Tout appartement communautaire est extraordinaire, mais le nôtre était à part. Il était minuscule et se trouvait au premier étage d’une toute petite maison qui datait des années 1850, une maison en bois. Elle n’existe plus et, à cet endroit, il y a maintenant un square minuscule, alors que notre maison, bien que très petite, abritait tant de monde. Tout ça me paraît désormais bizarre… Dans cet appartement communautaire il n’y avait que deux familles, la nôtre et celle de nos voisins. Cette dernière était une famille soviétique nombreuse : une grand-mère, les parents et quatre enfants qui habitaient dans deux pièces d’une trentaine de mètres carrés. Pas de salle de bain, pas d’eau chaude ; on entrait directement dans la cuisine commune ; et les toilettes ont été ajoutées sur le palier, peu avant ma naissance. Tout se passait dans la cuisine, bien évidemment. Et nous, on habitait tous les quatre, ma grand-mère du côté maternel, mes parents et moi, dans une pièce de seize mètres carrés. Il y avait encore un poêle russe qui occupait la moitié de cette pièce, mais il a été démonté avant ma naissance.

Combien de temps avez-vous vécu à quatre dans cette pièce minuscule ?

Peu de temps en fait, trois ans. Très vite, mon père a participé à la construction d’un condominium (en russe kooperativ) et, en 1963, nous avons déménagé dans ce nouvel appartement de deux pièces, rue Oulianovskaïa, dans le quartier de Taganka.

Mais tu te souviens quand-même de cette pièce dans l’appartement communautaire ?

Pas tellement de ces trois premières années, mais je me souviens que notre famille avait sa spécificité, qui n’est pas très spécifique d’ailleurs. Ma grand-mère avait un sale caractère. C’était dû à la perte, pendant la guerre, de son mari, porté disparu, et de sa petite fille de deux ans, la sœur cadette de ma mère, morte de la rougeole.

Ton grand-père a donc disparu…

Oui, à Smolensk, là où des milliers de gens ont disparu, au tout début de la guerre. Il s’est porté volontaire et il est parti, en hiver, en chaussures de ville. Il y a quelques années, nous avons trouvé sur le site du ministère de la Défense une information comme quoi il avait reçu une médaille au mois de mars 1942, et puis plus rien. Son corps s’est décomposé quelque part là-bas, avec tant d’autres corps.

Comment s’appelait-il ?

Roubanov, ma mère porte toujours ce nom de famille. Et sa femme, ma grand-mère donc, s’appelait Valentina Iliïnitchna Iourkova, elle était de la famille de fermiers de la région de Smolensk. Parfois ses frères venaient à Moscou nous rendre visite, dans cette pièce de seize mètres, et on avait un oncle qui dormait sous la table.

Quel métier pratiquait cette grand-mère au mauvais caractère, grand-mère finalement si typique de la société soviétique de l’après-guerre ?

Elle avait été d’abord femme au foyer, puis elle a travaillé en tant que dactylo au ministère de la Géologie et le soir, pour gagner un peu plus d’argent, elle retapait les manuscrits de géologues, à la maison. Quand mes parents ont eu leur appartement à eux, elle a déménagé avec eux, mais elle a conservé sa chambre dans l’appartement communautaire. Et à chaque fois qu’elle se fâchait à mort avec mes parents, surtout avec mon père, elle me prenait avec elle et elle revenait là-bas, car il va sans dire que c’était elle qui s’occupait de mon éducation, mes parents ayant des choses plus intéressantes à faire. Mes souvenirs de cet appartement communautaire datent donc de plusieurs années après notre déménagement. Pour moi, c’était ma principale source de connaissance de la société soviétique. Le père de la famille qui vivait à côté était ce qu’on appelle un « capitaine de l’économie grise », un génie sans doute, car il n’a jamais été inquiété par les instances officielles et, au bon moment, il a décidé de quitter ce champ d’action à risque et a pris une fonction de responsable des accessoires dans un studio de tournage de films documentaires. Dès qu’il s’agissait d’accessoires, il y avait de quoi faire dans une société basée sur la pénurie totale ! Sa femme avait un poste aussi notable : elle était à la tête du comité d’entreprise du théâtre Bolchoï. Tous les billets passaient par elle. Contre un billet au Bolchoï, dans ces années-là, on pouvait obtenir tout ce qu’on voulait. Leur four dans notre cuisine était toujours allumé, rempli de poulets par ailleurs introuvables, qu’ils préparaient pour leurs invités. Ils ont acheté pour leur fils danseur une place dans la troupe du Bolchoï. Celui-ci s’est mis à voyager, à partir en tournée à l’étranger et à rapporter des valises bourrées de marchandises introuvables en URSS. Avec cela, aucun des membres de cette famille bien soudée n’a jamais été attrapé. C’est sans doute parce qu’ils restaient bien discrets, invisibles : ils n’ont quitté leurs deux pièces que quand la maison a été démolie.

Penses-tu que c’est de ce moment que date la conception par ton père du cycle consacré au personnage qu’il a nommé « résident-du-placard » (vchkafoussidiachtchi). J’aime énormément ce cycle et ce personnage. Aujourd’hui, en Russie, on préfère penser qu’Ilya Kabakov était un chantre de l’appartement communautaire, nostalgique de l’URSS.

Ce n’est pas vrai du tout. Il se sentait lui-même comme un « résident-du-placard » qui doit absolument s’enfuir mais qui ne peut le faire qu’en se transformant en mouche. Mais peut-être avait-il conçu ce cycle encore avant, car il était déjà très malheureux à l’école. Mon père n’a pas tellement supporté tout cela, cette promiscuité, cette belle-mère qui savait tout mieux que les autres… Elle expliquait par exemple à mon père quel genre de dessin il devait m’apprendre. Lui, il avait surtout besoin de travailler. Il travaillait toujours, indépendamment des circonstances. Et il a commencé à chercher un endroit où travailler. Son premier atelier était dans un sous-sol, mais je n’en ai aucun souvenir. Puis un jour, il était déjà membre de l’Union des artistes, il a rencontré quelqu’un qui lui a dit : si tu veux avoir un vrai atelier, je peux t’aider à le bâtir. L’Union a reçu à ce moment tout un immense grenier de l’immeuble de l’ancienne société « Russie », situé boulevard Sretenski. Avec son ami, Ülo Sooster, un poète et artiste magnifique, très original, ils y ont construit et ont partagé un grand atelier, il y avait cent-vingt mètres carrés pour le travail et vingt mètres pour vivre. Mon père passait tout son temps là-bas, jusqu’à son départ de la famille, j’avais alors sept ans.

Il a quitté la famille, mais pas toi. Il ne t’a jamais oubliée, n’est-ce pas ?

Non, jamais ! Son atelier était un endroit magique où j’emmenais toutes mes copines et il nous donnait toujours des choses à faire, des mosaïques en verre à fabriquer ou des dessins, ses dessins à lui, à colorier, c’était merveilleux. Il venait me chercher à l’école, on achetait toujours les mêmes trucs qu’on partageait à son atelier. Il avait tant d’amis extraordinaires, des artistes, comme Éric Boulatov qui avait son atelier à côté. Boulatov gagnait aussi sa vie en illustrant des livres pour enfants. Cela lui prenait tout son temps. Mon père, quant à lui, était très rapide. Il illustrait 3-4 livres par an. Mais il lui restait encore beaucoup de temps pour son travail de création personnelle. Il disait : « Ça, je le fais pour eux et ça c’est pour moi. » Il m’a appris qu’il fallait choisir un métier où l’on pouvait toujours avoir du temps pour soi, pour une création libre et indépendante.

Bref, une double vie.

Oui, et je pense que cela marche partout, pas seulement sous un régime totalitaire. Et puis on allait toujours dans des musées, à la Tretiakov, bien sûr, mais surtout au Musée des beaux-arts Pouchkine. C’était fantastique de voir toutes ces œuvres avec lui. Il me les expliquait, pas comme un historien de l’art, seulement ce qui l’intéressait. La notion de l’« énergie » était pour lui très importante. On allait aussi voir toutes les expositions. Plus tard, à Paris, chaque fois qu’il y venait, nous allions religieusement au musée d’Orsay, rendre hommage à Courbet.

Est-ce que tu dessinais quand tu étais petite ?

Oui, je dessinais, mais pour mon père c’était clair qu’il ne fallait pas que je sois artiste, car c’était un métier à risque, un métier très précaire. Ce gagne-pain qu’il avait avec les livres pour enfants pouvait disparaître à tout moment. Il suffisait qu’on publie un article dans la Pravda, sur « ces artistes qui nagent en eaux troubles » et il n’aurait plus eu de commandes.

Mais lui, il était quand même heureux ?

Oui, surtout dans cet atelier. Ses mémoires commencent justement par cet atelier. Sa vraie vie d’artiste commence dans cet atelier. Toute sa vie durant, il a acheté des maisons et des appartements. Avec l’argent qu’il gagnait en illustrant des livres, il a commencé par acheter une maison pour sa mère à Berdiansk, après il a acheté un tas d’autres appartements et ateliers à Moscou, à Paris, à New York, sans compter tout ce qu’il a acheté pour nous. Avoir une maison, c’était pour lui l’essentiel.

Mais pourquoi ?

À cause de son histoire personnelle, mon père était obsédé par la maison. Je pense que toute sa vie, il s’est senti comme une sorte de SDF. Son enfance était remplie d’errances. Son père maltraitait sa mère et a abandonné la famille. Il a quand même eu l’idée géniale de mettre son fils et sa femme dans le dernier train qui partait de Dniepropetrovsk avant l’entrée des nazis. Après, il y a eu des années d’exil à Samarcande, une école d’art à Leningrad, une adolescence en foyer à Moscou, alors que sa mère ne louait même pas une chambre mais un lit, pour être près de son fils. Depuis ce moment, il a été obsédé par la maison, mais aussi par l’idée de s’échapper, par la fuite, par cette liberté qui, dans ce monde clos, étouffant, n’est possible que sous forme de fuite. C’est de cela que parle son grand tableau qui est exposé en ce moment à Tel Aviv, toutes ces centaines de gens qui s’envolent. Et aussi l’installation à la Biennale de Venise. Un ciel y figure, sous forme d’un immense plafond peint, posé par terre et, à côté, une chaise avec des vêtements bien pliés. « Il s’est échappé »… À côté, une autre installation, avec les mouches, tout un orchestre de mouches.

D’ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, je n’avais rien, aucun poste, nous avons décidé avec mon père de créer une maison d’édition, nous l’avons appelée Flies France : les mouches ! Plus tard, quand je me suis spécialisée dans l’édition des contes, j’ai voulu changer ce nom, mais mon père m’a dit : on ne change jamais un nom.

Pourquoi as-tu quitté ton pays de naissance, alors qu’en France rien ne t’attendait, rien de sûr, aucun poste, aucune bourse, aucune promesse ?

Parce qu’il n’y avait rien de plus triste et mortifère que la vie en URSS. Alors, dès qu’une porte s’est ouverte ne serait-ce qu’un tout petit peu… Je savais qu’en France tout dépendrait uniquement de moi et, en effet, le chemin a été long, très long.

Malgré cela, tu n’as jamais pensé rentrer en Russie.

Non, je n’ai jamais imaginé cela, pas une seconde.

Pourtant, nombreux sont ceux de notre génération qui sont partis en même temps, au début des années 1990, et ensuite, dans les années 2000, mécontents, déçus par « l’Occident », sont revenus. D’ailleurs, ils ont été très bien accueillis et ont activement participé, notamment par ce ressentiment anti-occidental, à la construction de la Russie poutinienne.

Oui, bien des artistes et des intellectuels sont rentrés. Mais pas moi, ni la plupart de mes amis. Ni d’ailleurs mon père, qui n’a jamais pensé retourner à Moscou. Ni la plupart de ses amis à lui.

Et ta mère dans tout cela ?

Oh, elle était spécialiste du cinéma. Elle avait une vie trépidante, remplie d’amitiés, avec Wajda par exemple. Elle était spécialiste de Bergman, à qui elle a consacré plus tard un livre. Elle était passionnée par un tas de choses, par le ballet — c’est la raison pour laquelle je porte le prénom de Galina (Oulanova). C’était le Dégel… C’est à cause de ma mère, de Bergman, que j’ai passé cinq ans à l’Université de Moscou à étudier le suédois. Mais, très vite, une amie m’a emmenée au séminaire des structuralistes, Nikita Tolstoï et Boris Ouspenski et là, c’était fantastique, j’ai trouvé ce qu’il me fallait. J’ai travaillé sur les noms des démons dans la mythologie scandinave. Mon diplôme était consacré aux noms des fêtes dans les calendriers germanique et scandinave.

Est-ce que ton père s’intéressait à tes études, et plus tard à tes publications ?

Oui, il lisait absolument tout, tous mes livres publiés en russe. Il avait une culture immense, je ne sais pas comment il faisait, il lisait toujours énormément, des livres compliqués, beaucoup de philosophie, il connaissait d’ailleurs très bien l’allemand. Il apprenait facilement les langues. Mais il parlait des choses sérieuses soit en russe, soit en allemand. Bien des choses venaient aussi des conversations avec ses amis, car sa vie sociale et amicale était très intense. Boris Groys fréquentait son atelier, ainsi que beaucoup d’autres philosophes. Il allait écouter les conférences. Il fréquentait les concerts. Schnittke était là. À l’époque, tout le monde se connaissait.

Ce n’était pas difficile pour lui de quitter cette vie moscovite, cette culture moscovite semi-clandestine dont il était l’un des points centraux ?

Il a failli partir, en tant que Juif, dans les années 1970, quand tout le monde a fait ses valises, mais quelque chose l’en a empêché. Il était à deux doigts de déposer son dossier. Il a même renoncé à illustrer un livre. Je ne sais pas ce qui c’était passé… Et pourtant, sa deuxième femme, Viktoria Motchalova, était une activiste sioniste. Elle était spécialiste de la littérature baroque polonaise, mais aussi de la culture juive. C’est elle qui a créé le centre d’études juives à l’Institut des études slaves de Moscou. Pourquoi ont-ils décidé de rester, je ne sais pas. Finalement, en 1987, mon père a été invité à exposer en Autriche, à Graz, pour quatre mois. Il est rentré pour l’enterrement de sa mère. Puis il a eu une autre bourse en Allemagne, à Berlin-Ouest, puis il est venu en France, avant de partir pour les États-Unis. Et moi, je suis arrivée définitivement à Paris le 1 septembre 1990. Pendant quelques mois, on a été en France ensemble : il vivait dans la propriété de Dina Vierny, à 30 km de Paris.

Là, il s’est finalement enraciné ?

Non, même s’il a été très heureux. Il ne s’est enraciné que quand il s’est acheté une maison à côté de New York, où il a vécu pendant trente ans et où il n’a jamais arrêté de travailler, jusqu’au dernier jour. Sa troisième femme, Emilia, a réussi à créer LA maison, très chaleureuse, où tout le monde venait, des directeurs de musée, des écrivains. Leur voisine a écrit sur mon père le premier grand livre. C’était une maison remplie de bons esprits.

Ton père croyait-il aux esprits ?

Pas vraiment, il n’était absolument pas religieux. Pour lui, le plus important c’était d’avoir une maison où il pouvait travailler.

Olga Medvedkova est historienne de l’art et écrivain bilingue, français et russe. Elle est directrice de recherche au CNRS. Elle est spécialiste en histoire de l'architecture, ainsi que de l'art russe. Dernier livre Dire non à la violence russe paru en 2024 aux édition À l'Est de Brest-Litovsk.