Les Russes parlent souvent de l’ « annulation » de la culture russe en Ukraine à cause de la russophobie du régime ukrainien. Selon l’autrice, ce discours du pouvoir russe est plutôt une tentative de dissimuler ses crimes de guerre et de justifier les politiques de russification. La réaction contre la culture russe en Ukraine doit être comprise comme une réponse au fait que le Kremlin (et ses prédécesseurs) ont eux-mêmes associé cette culture à leur impérialisme et au génocide en Ukraine.

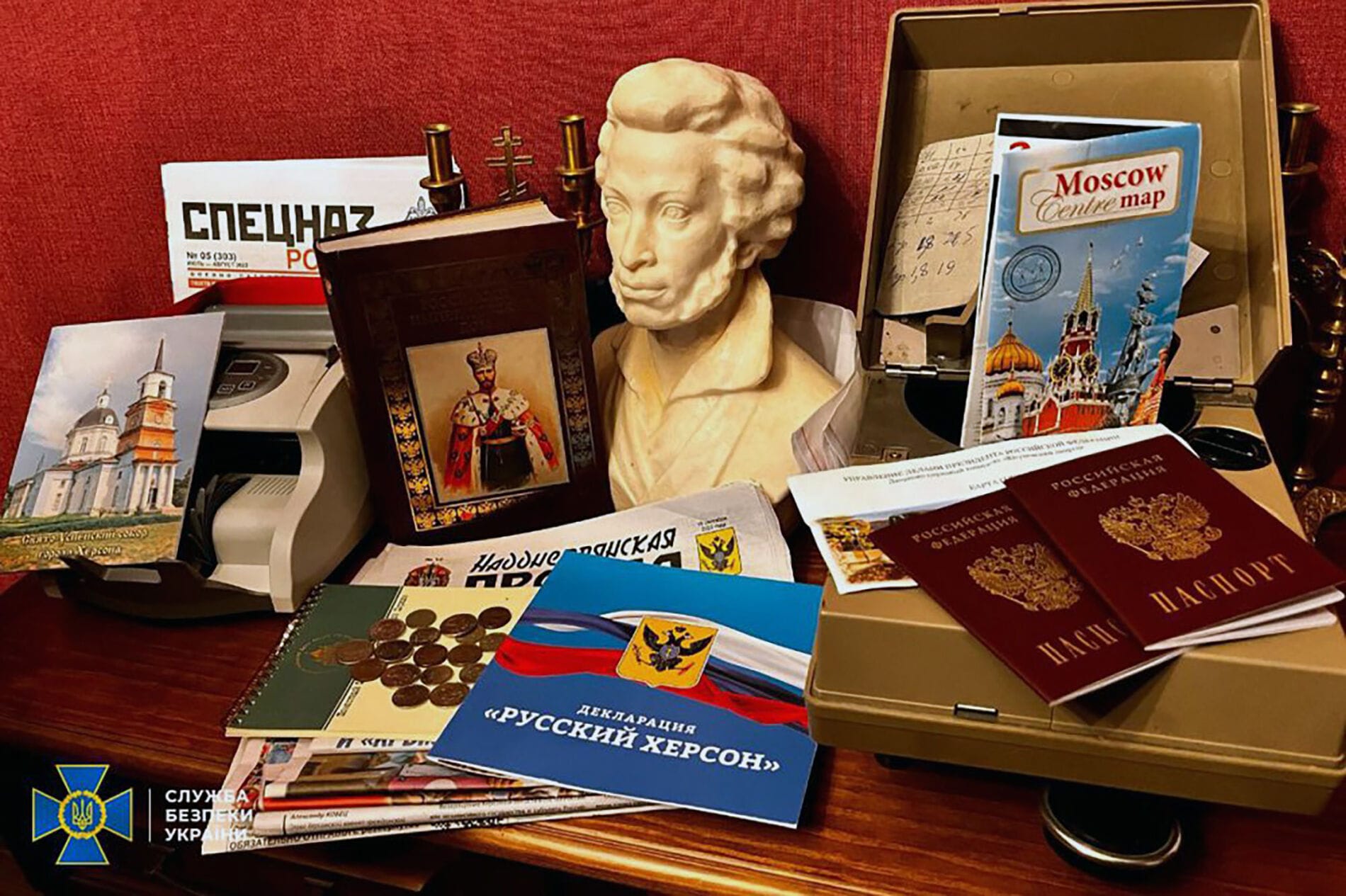

Dans les territoires occupés de l’Ukraine, les symboles culturels russes ne sont pas neutres – ce sont des armes de domination. Dans le parc Primorski de Marioupol, une statue d’Alexandre Pouchkine se dresse aujourd’hui au-dessus des tombes anonymes où reposent des civils tués par les forces russes. Cette juxtaposition n’est pas qu’un simple symbole : elle incarne l’effacement délibéré de l’identité ukrainienne et l’imposition de la culture impériale russe. Pourtant, au milieu de ce génocide culturel en cours, les débats occidentaux semblent davantage préoccupés par la prétendue « annulation » [cancellation] de la culture russe en Ukraine – une manière de poser le problème qui ignore un contexte bien plus grave, celui de l’anéantissement culturel et physique dans les territoires occupés.

La compréhension occidentale de la réponse culturelle de l’Ukraine à cette guerre a parfois été d’une superficialité choquante. Moi non plus, je n’aime pas voir mes amis ukrainiens russophones de l’est essuyer des remarques désobligeantes dans l’ouest du pays. Et je ne vois pas l’intérêt de se plaindre de quelqu’un qui lit Dostoïevski dans un pays étranger, alors que Iouri Boïko siège toujours à la Rada1.

Toutefois, tenter d’intégrer ces exemples dans un récit plus large sur les Ukrainiens qui « annuleraient » la culture russe est complètement pervers, alors que l’Ukraine est en guerre contre une puissance impériale qui utilise précisément sa culture – la culture russe – pour justifier et dissimuler des actes de génocide. Il y aurait de nombreux points à approfondir ici : de l’appropriation par la Russie de l’héritage culturel ukrainien aux massacres de masse des élites culturelles ukrainiennes orchestrés par Moscou au fil des siècles, sans oublier la complexité de certains contextes coloniaux hybrides. Mais ce que je veux mettre en avant ici, c’est la question des priorités et du contexte.

Le contexte de la russification et du génocide culturel

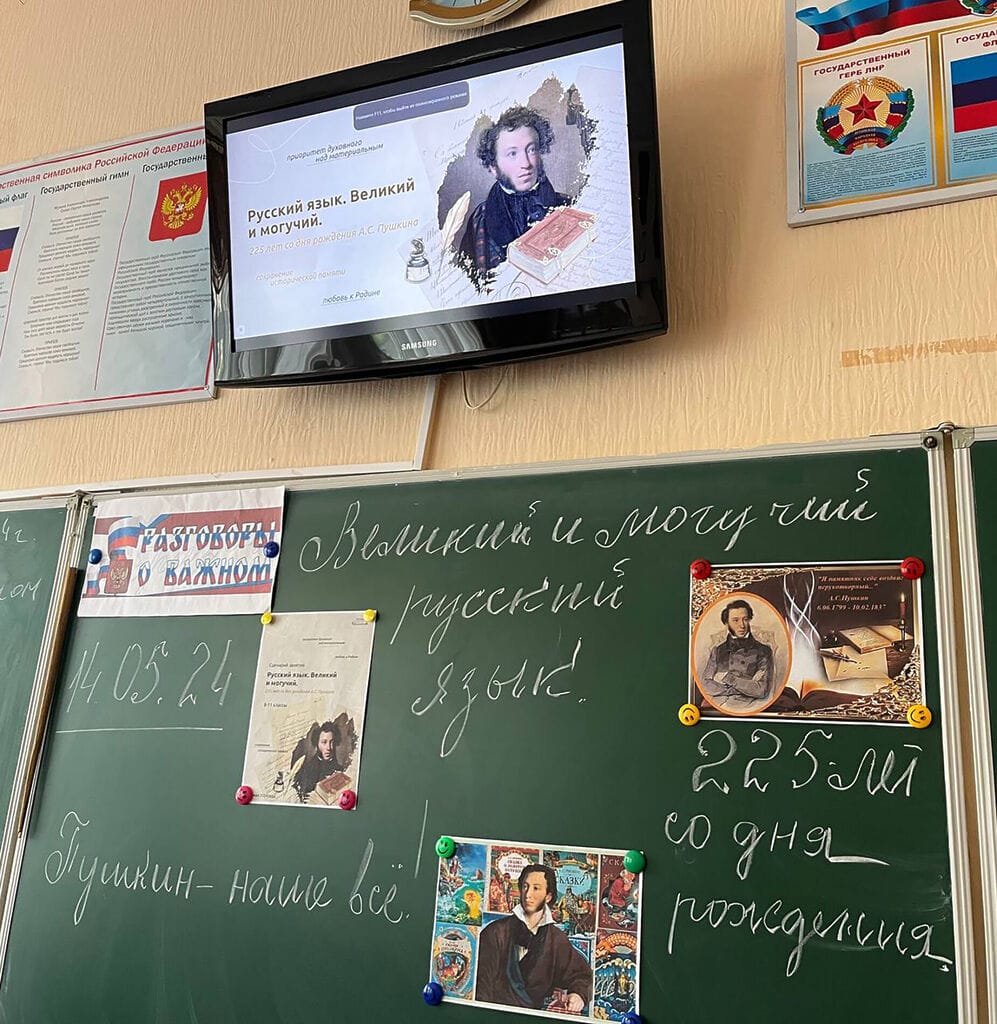

Les politiques culturelles russes dans les territoires occupés de l’Ukraine font partie intégrante de la dynamique du pouvoir entre occupant et occupé. Les bibliothèques ont été systématiquement « nettoyées » des livres ukrainiens, remplacés par des textes russes conçus pour endoctriner plutôt qu’éduquer. Les programmes scolaires sont réécrits pour imposer une vision falsifiée de l’histoire, niant la souveraineté de l’Ukraine et glorifiant le récit impérial russe. Les symboles de la culture et de la mémoire historique ukrainiennes sont détruits, tandis que des monuments à la gloire de figures littéraires russes – Pouchkine étant le plus emblématique – sont érigés comme marqueurs de l’occupation et du contrôle.

Des enfants sont enlevés, dotés de nouvelles identités russes et rééduqués pour haïr l’Ukraine. Ceux qui ont la « chance » de rester avec leurs parents chez eux subissent malgré tout une rééducation forcée. Le prix à payer pour éviter la déportation est de devenir culturellement russe – au moins en apparence.

Nous ne parlons pas ici d’un échange culturel, mais d’une politique agressive visant à anéantir l’identité nationale et culturelle ukrainienne, pour la remplacer par une version fantasmée et subalterne : celle du « Petit Russe » provincial. Pour ceux qui vivent cet effacement, le traumatisme est profond. Le Kremlin n’érige pas des statues de Pouchkine par admiration pour les strophes d’Onéguine2 ; il les érige comme symboles de la suprématie et de la domination culturelle russes.

C’est ce contexte qu’il faut comprendre lorsque l’on considère les réactions de rejet des symboles russes dans le reste de l’Ukraine.

Désinformation sur la prétendue « annulation »

Ainsi, parler d’ « annulation » de la culture russe en Ukraine est une déformation de la réalité. L’Ukraine ne procède pas à un effacement culturel, elle répond à un effacement culturel. Dans de nombreux cas, cette réponse relève de l’auto-protection : celle de l’identité de l’Ukraine, de sa langue et de son expression culturelle. Dans d’autres cas, elle traduit une réaction de rejet – compréhensible, même si elle n’est pas toujours idéale – face à une puissance qui a utilisé et continue d’utiliser ses productions culturelles pour justifier et blanchir la guerre et le génocide.

Réduire ce débat à une simple question d’ « annulation » revient à ignorer la dynamique de pouvoir à l’œuvre. La culture russe a été instrumentalisée par le Kremlin comme un outil de son impérialisme. Sa littérature, sa musique et ses récits historiques sont activement utilisés pour légitimer l’expansion territoriale, effacer les crimes commis et nier la souveraineté de l’Ukraine.

Apprécier la poésie de Pouchkine n’a rien à voir avec une statue de Pouchkine dans le contexte actuel. La première est affaire de littérature ; la seconde est un marqueur d’occupation, placé sciemment pour renforcer le récit selon lequel l’identité ukrainienne serait secondaire, voire inexistante, sur sa propre terre – une terre que la Russie prétend sienne.

Réflexion personnelle

En tant qu’étudiante puis enseignante de littérature russe à l’Université d’Oxford, je suis profondément redevable des nombreuses leçons qu’elle m’a enseignées. Des écrivains comme Dostoïevski, Pilniak et Saltykov-Chtchedrine ont eu un impact déterminant sur ma vie intellectuelle et mon identité. Pourtant, à l’heure actuelle, je ne peux plus m’impliquer dans leurs œuvres – non parce que j’en renie la valeur artistique, mais parce que je vois comment l’héritage culturel qu’elles représentent est instrumentalisé, et cela me rend la chose trop douloureuse, sur un plan personnel.

Je sais que pour certains, cette littérature porte en soi une dimension impériale et que cela constitue un problème, mais je dois avouer que cet argument m’échappe. Oui, la littérature russe reflète souvent la nature impériale de l’époque et de la société dans laquelle elle a été écrite. Mais comme la plupart des lecteurs, je peux lire Dostoïevski sans pour autant être contrainte de détester tout ce que Dostoïevski détestait : les catholiques, les Juifs, le Crystal Palace, Tourgueniev, les Ukrainiens, les Polonais, les Anglais, les trains, etc., etc.

Ce qui me dérange bien plus, c’est que la littérature que j’aime est utilisée comme une arme pour prouver la « grandeur » russe, pour masquer la brutalité de la guerre et justifier l’extermination des Ukrainiens. Mais ma réaction face à cela ne serait certainement pas de diriger mon empathie vers des écrivains morts et leurs œuvres (surtout quand personne n’a interdit à qui que ce soit de lire Blok ou Tiouttchev), alors que des êtres humains bien vivants sont massacrés – et que ces massacres sont ensuite dissimulés derrière les statues de « grandes figures culturelles ».

L’instrumentalisation de la culture

Tout cela nous ramène au véritable coupable : la Russie. Si vous voulez sauver la littérature russe, alors sauvez-la de l’instrumentalisation qu’en fait le Kremlin. L’appropriation de l’héritage culturel russe à des fins de propagande est flagrante. Depuis février 2022, le Kremlin invoque de plus en plus la littérature et l’histoire russes pour adoucir son image et détourner l’attention de ses actions militaristes et répressives. Par exemple, avant 2022, les publications culturelles ou historiques de l’ambassade de Russie au Royaume-Uni portaient généralement sur les convois de l’Arctique ou sur la coopération avec les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis le 24 février, elles mettent en avant la « grande culture russe » : ballet, littérature, compositeurs. Peu importe les débats sur la grandeur de cette culture. En effet, des grandes œuvres littéraires, chorégraphiques et musicales ont été produites sous l’Empire russe et au début de l’ère soviétique, mais la question n’est pas là. La question, c’est que la culture russe est devenue un écran de fumée visant à masquer et à légitimer la destruction méthodique de l’Ukraine par la Russie.

C’est l’instrumentalisation de la culture par le Kremlin qui rend impossible toute séparation entre l’art et l’action de l’État. Lorsqu’on utilise l’image de Pouchkine pour dissimuler des fosses communes ou justifier les politiques de russification, elle cesse d’être un simple symbole culturel. Elle devient un acteur de l’effacement de l’identité ukrainienne. Toute discussion sur le retrait des statues de Pouchkine en Ukraine ne constitue qu’une note de bas de page dans une histoire bien plus vaste et concrète de destruction culturelle. Du moins, elle devrait l’être. On peut regretter la manière dont le Kremlin compromet de grands écrivains russes dans la guerre, sans pour autant critiquer ceux qui doivent survivre au milieu des conséquences de cette compromission.

Il ne s’agit pas ici de prendre position sur les statues de Pouchkine en tant que telles. À Kharkiv, la principale statue de Pouchkine a été retirée et sera conservée jusqu’après la guerre, quand son emplacement et sa signification pourront être réévalués dans un contexte libéré de la menace constante d’invasion, d’occupation et (plus encore) de russification. J’aime cette approche mais, encore une fois, mon opinion importe peu, car je ne suis pas Ukrainienne. Tout ce qui est attendu de moi, c’est de la compassion et du soutien, ou au minimum de ne pas déformer l’héritage culturel complexe d’un pays partiellement occupé et en guerre pour en faire une histoire de « cancel culture » – ou pire, une histoire qui alimente les mythes propagandistes russes.

La réaction contre la culture russe en Ukraine doit être comprise comme une réponse au fait que le Kremlin (et ses prédécesseurs) ont eux-mêmes associé cette culture à des actes d’impérialisme et de génocide. Le traumatisme des Ukrainiens n’est pas abstrait ; il est profondément personnel et immédiat. Dans ce contexte, donner la priorité aux besoins de ceux qui souffrent plutôt qu’aux débats théoriques sur le patrimoine culturel n’est pas seulement compréhensible – c’est nécessaire.

Comme l’écrivait la poétesse ukrainienne Victoria Amelina (comme tant d’écrivains ukrainiens talentueux, elle a été tuée par les Russes) :

« Les manuscrits russes ne brûlent pas, mais les manuscrits ukrainiens, eux, brûlent. »

À mes yeux, il est plus urgent de documenter et de résister à la destruction de la culture ukrainienne que de s’attarder sur la pérennité – bonne ou mauvaise – de la culture russe.

Traduit de l’anglais par Desk Russie

À lire également : Victoria Amelina, « Cancel culture » vs culture fusillée • desk russie

Jade McGlynn est une chercheuse, conférencière, linguiste, historienne et autrice britannique spécialiste de l'Europe de l'Est moderne, en particulier de la Russie sous Vladimir Poutine. Elle est actuellement chercheuse postdoctorale au Département d'études de guerre du King's College de Londres.