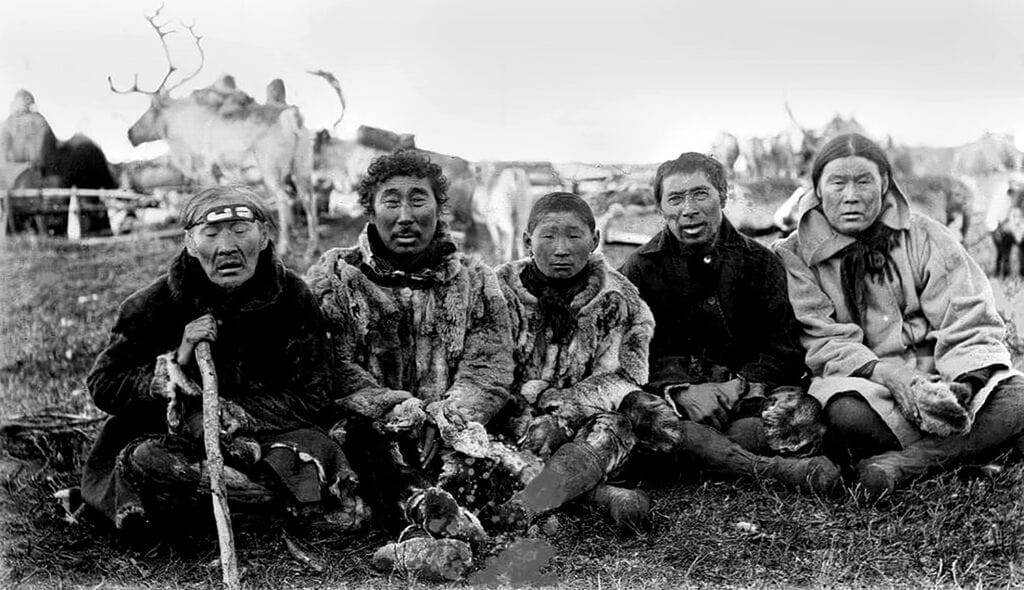

Les Dolganes sont un peuple d’éleveurs de rennes qui compte environ 8 000 âmes et vit au-delà du peuple polaire. Ksenia Bolchakova est la seule écrivaine vivante qui s’exprime dans cette langue turcique, la plus septentrionale du monde. Dans son premier roman, Et le pergélisol fond [non traduit en français, NDLR], elle aborde tous les aspects de la vie nomade et villageoise de son enfance. Une attention particulière est accordée à la réflexion sur la situation du peuple dolgane et les conséquences de son assimilation. Le média Asians of Russia a publié un entretien avec Bolchakova.

« La toundra est profondément enracinée dans mon cœur. C’est elle qui a nourri en moi ce sentiment d’union avec nos esprits, notre peuple et notre terre. Cette force est mon bâton de marche, qui m’aide à avancer dans la vie, me soutient, m’empêche de tomber et de me briser. »

Parlez un peu de vous…

Je m’appelle Ksenia Bolchakova, j’ai 24 ans. Je suis dolgane et j’ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je suis née dans un village où l’on parlait dolgane, au sein d’une famille traditionnelle d’éleveurs de rennes. Malheureusement, aujourd’hui, tous les jeunes autochtones ne peuvent pas en dire autant.

Ma famille vient du village de Popigaï, sur la péninsule de Taïmyr. Nous avons une communauté indigène, qui développe des métiers traditionnels et soutient les enfants autochtones qui grandissent dans un internat. Je suis militante linguistique. Je travaille sur les langues des peuples autochtones de Sibérie et de l’Extrême-Orient. Je participe au Conseil mondial de la jeunesse de l’ONU en tant que représentante de notre région. J’écris de la prose dans ma langue maternelle dolgane, avec une traduction en russe.

De quoi parle votre livre ?

Et le pergélisol fond est une autofiction, des souvenirs de mon enfance dans la toundra. Le livre offre une vision assez complète de la vie moderne des Dolganes, avec tous ses détails quotidiens et ses épreuves sociales difficiles. Presque tous les aspects de notre vie sont abordés : la toundra, les rennes, les chiens, la chasse, la pêche, la cueillette, les tempêtes de neige, la radio, la vie au village, l’internat. Le récit est émotionnel et vivant. J’écris avec tendresse et humour sur les événements de mon enfance. En même temps, je parle très directement de la situation de mon peuple, du piège colonial dans lequel nous nous trouvons. J’expose les difficultés que nous traversons pour surmonter le froid, la douleur et la pauvreté.

Pourquoi avez-vous décidé d’écrire ce livre ? Et pourquoi sur ce sujet précisément ?

J’ai toujours voulu raconter l’histoire de mon grand-père, comment il a survécu à une tempête de neige dans la toundra. Cette histoire constitue la base du chapitre « Je ne me permettais pas de penser à la mort ». Quand j’ai rencontré mon compagnon, je parlais beaucoup des réalités de la toundra et des villages. Les souvenirs s’accumulaient et formaient une image complète. J’ai compris que je voulais partager plein de choses sur mon peuple et la toundra. Beaucoup de choses qui me paraissent évidentes sont complètement inconnues des gens du Grand Continent.

Votre livre est bilingue, en dolgane et en russe. Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Quelle est la situation actuelle de la langue dolgane ?

La majeure partie de la littérature des petits peuples autochtones est écrite en russe. Seul le folklore préserve notre langue : contes, devinettes, proverbes. Nos langues disparaissent sous nos yeux, et l’absence de littérature aggrave encore plus la situation. Avant moi, il n’y avait qu’un seul auteur de prose en dolgane, qui est désormais décédé. Ce simple fait en dit long.

Pour moi, il était important non seulement d’écrire sur les Dolganes, mais aussi de me prouver à moi-même et de montrer aux autres la force et le potentiel de la langue dolgane. Peu importe ce qui se dit sur les langues autochtones minoritaires, moi, j’ai réussi à exprimer en dolgane des concepts abstraits, à dévoiler des sentiments, à décrire la nature et sa rudesse, et à aborder des thèmes de la décolonisation.

Aujourd’hui, parmi les 8 000 Dolganes, environ 800 personnes parlent leur langue maternelle. Encore moins de gens savent lire en dolgane, peut-être 400 personnes. C’est pourquoi le texte en russe n’est pas seulement destiné aux lecteurs russophones, il est aussi un support pour les Dolganes qui ont du mal à maîtriser l’écriture dolgane.

Bien sûr, j’espère cependant pouvoir atteindre un public plus large avec mon livre, pour qu’il puisse voir notre vie non pas via les médias russes, mais de notre point de vue.

Comment vivent les Dolganes aujourd’hui à Taïmyr ? Y a-t-il eu des changements depuis l’époque décrite dans votre livre ?

En grande partie, rien n’a changé à l’exception d’un point crucial. Les Dolganes de Popigaï et de Syndassko ont été les derniers à préserver la langue dolgane comme langue de communication quotidienne. Mais aujourd’hui, dans mon village de Popigaï, les enfants ne connaissent pas le dolgane. Il en ressort que ma génération est la dernière à parler cette langue.

Si, dans mon enfance, il était rare de mettre en scène une pièce en russe lors d’une fête, aujourd’hui la situation s’est inversée. Chez d’autres peuples autochtones minoritaires de Sibérie, ce changement linguistique s’est produit il y a 30-40 ans et, chez nous, il vient d’avoir lieu. L’assimilation progresse à grands pas. J’ai peur de me réveiller un jour et de réaliser que mes proches, avec qui je peux parler dolgane, sont partis. Mon livre et tout mon travail sont une allumette, avec laquelle j’essaie de maintenir un feu qui s’éteint.

Vous qualifiez votre livre de décolonial — pourquoi cette approche particulière ?

Je qualifie mon livre de décolonial, parce que parmi les littératures des peuples autochtones minoritaires, c’est la première œuvre qui aborde des questions aiguës liées aux conséquences de la colonisation et tente d’y répondre. Comment la vie de mon peuple s’est-elle développée sous la domination de la Russie ? À quoi nous a menés l’assimilation ? Mes pairs élèvent-ils leurs enfants en tant que Dolganes ? Comment avons-nous perdu l’élevage des rennes ? Comment mon peuple est-il tombé dans la pauvreté et l’alcoolisme ? Avons-nous des droits ?

J’essaie de briser le blocus de la propagande, qui abrutit nos peuples. Grâce à des exemples concrets, comme l’histoire des sacs de poissons confisqués par la police, je veux montrer à une personne ordinaire du village ce qu’est la colonisation. J’essaie d’expliquer que la colonisation n’est pas un terme politique étranger et qu’elle n’est pas une histoire vieille de trois cents ans. La colonisation est ici et maintenant, c’est notre réalité, et elle concerne chaque personne autochtone.

Je vous en cite quelques lignes :

« Et si l’on montrait la vérité sur la vie des gens à Taïmyr ? Les produits sont trois fois plus chers que sur le Grand Continent. Il n’y a qu’un seul infirmier pour toute la toundra. Nos options en termes d’emploi : l’administration, les services publics, l’école élémentaire, la crèche, le club, la chaufferie, le groupe électrogène. Quarante emplois pour les trois cent cinquante habitants de Popigaï. Voici la dernière trouvaille, à Khatanga : sous prétexte de lutter contre la corruption, on licencie les proches des chefs de village. Mais dans un village autochtone, nous avons tous des liens de parenté entre nous. Maintenant, la sœur du directeur de l’école ne peut plus être plongeuse. Le gendre du chef des services publics ne peut plus être électricien. Ces interdictions sont imposées aux habitants du Nord par des autorités qui placent ouvertement leurs proches à la mangeoire. »

Quelle a été la réaction de vos compatriotes à votre livre ?

J’ai envoyé un tirage de 250 exemplaires imprimés à Taïmyr. Compte tenu de la situation dans le pays, j’ai longuement réfléchi pour savoir si je pouvais publier le livre sans coupures. Mais après avoir relu avec ma grand-mère l’un des chapitres, pas le plus tranchant selon moi, j’ai compris que sans coupures, c’était impossible. Ce chapitre parle de la fonte du pergélisol à Taïmyr, de la destruction des congélateurs souterrains (où nous gardions nos réserves alimentaires), des incendies en Sibérie. Aujourd’hui, les questions écologiques sont tout ce qu’il y a de plus politique.

Envoyer le livre sans coupures dans les villages aurait été un acte suicidaire, sans aucune chance d’être entendue. Je devais établir un dialogue avec mes compatriotes, et non pas me faire leur ennemie. Diffuser la version complète à Taïmyr aurait également mis en danger la sécurité de ma famille.

J’ai longtemps hésité sur la décision à prendre. Je ne voulais pas me montrer lâche, mais je ne pouvais pas non plus agir de manière imprudente. Mes relations avec mon peuple étaient en jeu. Je ne parle même pas de probables poursuites pénales pour critique du pouvoir.

Finalement, j’ai opté pour un compromis. Le livre existe en deux versions : une complète et une adaptée (avec des coupures). La version raccourcie a été envoyée à Taïmyr, tandis que la version complète est diffusée gratuitement en ligne et disponible via un lien sur mon profil Instagram.

Je sais qu’il y a de jeunes Dolganes parmi mes abonnés et mes lecteurs. Cela me donne l’espoir de parvenir à ouvrir les yeux de mes compatriotes sur ce qui se passe, au moins partiellement. Mais j’espère aussi qu’un jour viendra où je pourrai présenter fièrement la version complète de mon livre à mon peuple.

Quels sont vos projets ? Avez-vous l’intention d’écrire à nouveau ?

Le livre se termine par une scène où l’hélicoptère m’emmène pour la première fois du campement dans la toundra vers l’école-internat pour les enfants autochtones. Cette fin marque un tournant dans la vie d’une personne autochtone. À ce moment-là, j’exprime ma conviction que bien qu’on m’arrache à mon environnement, qu’on m’emmène loin de ma famille, de la toundra et du village, je préserverai coûte que coûte mon identité dolgane et je continuerai à parler ma langue maternelle. Ce départ vers l’internat est à la fois la fin de mon premier roman et l’introduction de celui qui vient :

« L’hélicoptère m’emporte au-dessus de la toundra. Le tourbillon balaye le campement, soufflant sur ma famille qui nous fait signe de la main. Je serre le cadeau de ma tante contre mon cœur. J’essaie d’enfouir un morceau de la toundra dans ma poitrine. Ils m’emmènent loin de notre vie, peut-être pour toujours. Mais personne ne pourra jamais me prendre la toundra, ma famille et ma langue. »

Mon prochain livre portera sur l’internat. Beaucoup de Russes ne connaissent même pas l’existence d’une telle institution pour les autochtones, ils la confondent avec un internat pour orphelins ou enfants de familles défavorisées. Hélas, c’est à peine mieux. Je veux écrire un livre honnête, sans embellissement. Ce ne sera pas une œuvre sombre, mais il y aura des moments durs et effrayants. L’internat a été une période traumatisante pour moi, et j’aurai besoin de temps pour bien traiter ce sujet très personnel dans mon écriture.

J’espère vraiment que mon travail trouvera un écho auprès des lecteurs. Il est très important pour un écrivain de ressentir du soutien et de recevoir des retours. Cela donne de la force pour continuer à écrire et permet de croire que tous ces efforts ne sont pas vains.

Traduit du russe par Desk Russie. Lire l’original.

Asians of Russia est un média indépendant consacré aux peuples asiatiques de Russie. Sa mission est de préserver, développer et accroître la visibilité des peuples autochtones asiatiques de Russie. Le média se définit comme un projet décolonial visant à améliorer la vie des peuples asiatiques de Russie et à contribuer à la création d’une société plus juste et inclusive.