Existe-t-il un art contemporain russe consacré au Goulag et aux répressions soviétiques ? Au moment où, dans la Fédération de Russie, il devient de plus en plus dangereux d’aborder ce sujet, Domenico Scagliusi, jeune chercheur à la Sorbonne, propose une série d’entretiens pour faire connaître au public occidental les œuvres d’artistes, désormais émigrés à l’étranger, pour lesquels la mémoire des répressions soviétiques est devenue un objet de création. Il commence la série par un entretien avec Alexeï Chtchigalev, un street artist de l’Oural.

Note de l’auteur. Alexeï Chtchigalev est né dans le village d’Oust-Tchernaïa, dans la région de Perm. Après des études d’ingénieur à l’Université Fédérale de l’Oural, il est devenu artiste de rue. En 2014, il a cofondé le collectif indépendant « Dom Grouztchika ». De 2018 à 2020, il a étudié à l’Institut d’Art Contemporain d’Iossif Bakshtein. Depuis 2023, il vit et travaille à Paris.

Cette interview a été réalisée au Centre d’Études Slaves à Paris, dans le cadre de l’exposition Mémoire en travail (du 28 mars au 5 avril 2024). L’exposition faisait partie de la conférence intitulée L’art et le Goulag : lire et interpréter les documents des persécutions staliniennes, organisée par Nadia Podzemskaia (ITEM) et Luba Jurgenson (Sorbonne-Université).

❧

Dans le cadre de cette exposition, tu as présenté deux projets liés à l’histoire des répressions soviétiques : Chtchigalev Daniil Antonovitch (une œuvre étroitement liée à ton passé familial) et Sortirovka, où tu fais plutôt référence à des événements historiques. Pourrais-tu présenter brièvement ces deux œuvres ?

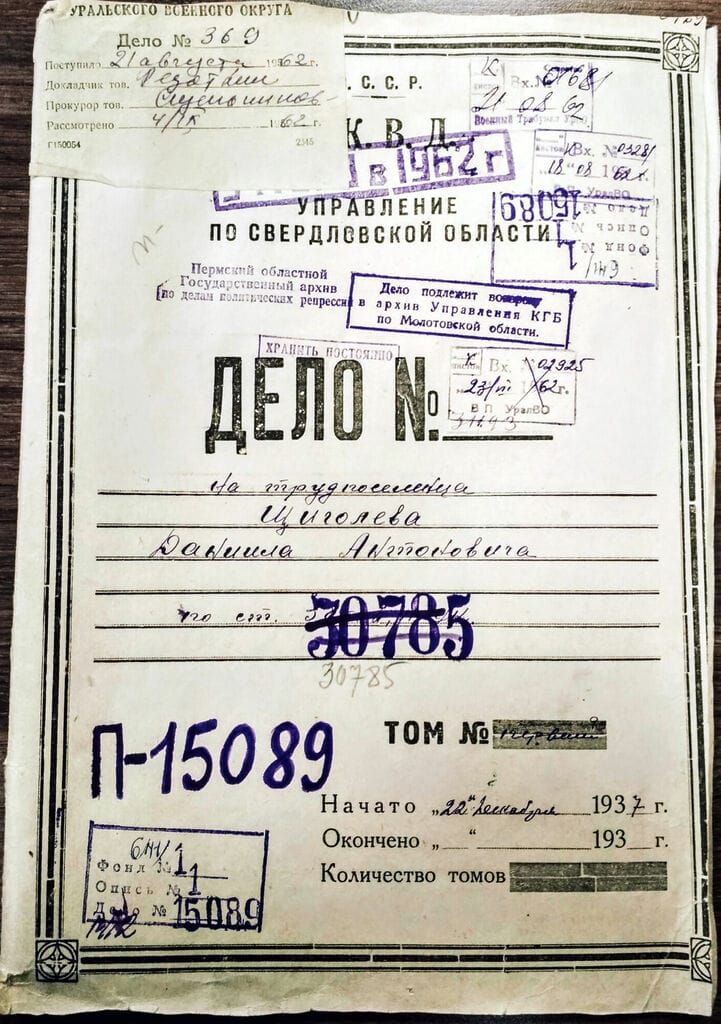

Le premier travail concerne l’histoire de mon grand-oncle, le frère de mon grand-père. Cette idée m’est venue en 2018, lorsque j’ai trouvé son dossier aux Archives d’État de Perm. Il était né en 1911 dans le village de Berestovenka, près de Kharkiv. En 1931, sa famille a été victime de la dékoulakisation1 et envoyée dans la région de l’Oural, dans le village de Novoïe Ouglejjenie, destiné aux spetsperesselentsy2. En 1937, Daniil a été arrêté. Selon le dossier administratif, il fut accusé d’espionnage pour la Pologne. Le 9 février de l’année suivante, il a été fusillé dans un polygone connu sous le nom de Kilomètre 12, près d’Ekaterinbourg. Aujourd’hui, à Perm, on trouve un monument à la mémoire des victimes des répressions soviétiques, inauguré en 1996…

Si j’ai bien compris, ton projet consistait à recopier sur papier les lettres de l’inscription figurant sur ce monument et à les utiliser pour composer le prénom, le nom de famille et le patronyme de ton grand-oncle. Est-ce bien cela ?

Oui, c’est une technique appelée « estampage ». Sur ce monument, il n’y a pas de noms des victimes. Et en même temps, les lettres de l’inscription me semblaient former une masse énorme dont on pouvait faire surgir de nombreux noms.

Si cette œuvre est liée à l’histoire de ta famille, dans le projet suivant, Sortirovka (le triage), on dirait que tu as plutôt voulu manifester un certain engagement politique…

C’est exact. J’ai commencé à travailler sur ce projet lorsque le Musée d’art contemporain PERMM m’a demandé d’être commissaire d’une exposition sur la gare de la ville de Perm. L’administration locale des chemins de fer s’était adressée au musée à l’occasion du 75e anniversaire de la victoire dans la « Grande Guerre Patriotique » (1941-1945). L’exposition devait illustrer les succès du système ferroviaire pendant la guerre. Cependant, je n’avais pas envie de contribuer à cette autocélébration.

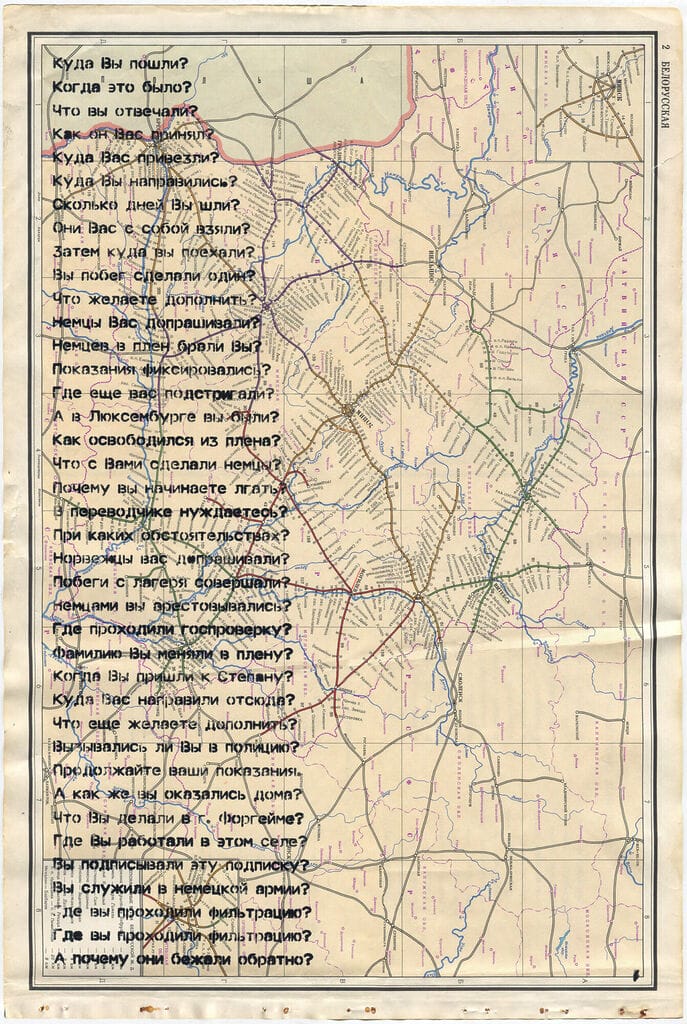

J’ai donc décidé de m’intéresser à d’autres aspects de l’histoire du chemin de fer en rapport avec la guerre et je suis tombé sur le livre de l’historien Oleg Leibovitch La guerre à travers les yeux des prisonniers de guerre, qui rassemble les dossiers de plus de deux cents prisonniers de guerre russes qui revenaient du front dans la région de Perm (alors appelée Molotov). En fait, les gares servaient de points de filtrage. À la fin de la guerre, environ deux millions de personnes sont rentrées en URSS : il fallait les accueillir et les contrôler. Notamment, les prisonniers de guerre étaient soupçonnés d’espionnage. Le NKVD avait délégué une partie du travail au personnel des gares concernées. Leur tâche était d’interroger les prisonniers de guerre afin de décider s’ils devaient être envoyés dans les camps. J’ai pris les questions posées par les agents au cours de ces interrogatoires et je les ai placées sur les cartes du réseau ferroviaire de l’URSS, en les rangeant de manière croissante selon la longueur des lignes.

Il m’avait semblé important d’évoquer ce phénomène. Comment dire ? Pour certains, c’était simplement une routine quotidienne, un travail comme un autre… Comme tout moyen de transport, le chemin de fer est un enchevêtrement de destins en mouvement : quelqu’un partait au front, quelqu’un d’autre revenait du front, quelqu’un était transporté à l’hôpital, quelqu’un d’autre était évacué… Et tout cela se rejoignait dans un seul et même espace. À mon avis, c’était bien plus intéressant que la célébration de prétendus succès.

Finalement, on t’a interdit d’organiser l’exposition. T’attendais-tu à ce que ton projet soit refusé ?

Mon projet avait été approuvé par l’administration ferroviaire locale de Perm, puis par la filiale territoriale d’Ekaterinbourg. Mais quand ma proposition est parvenue à Moscou, l’administration centrale a décidé de la rejeter. Dès le début, j’étais conscient que mon projet était probablement un peu trop ambitieux, mais je n’avais pas envie de renoncer à un sujet qui m’intéressait tant. Bien sûr, j’aurais dû m’attendre à ce refus, mais j’étais trop enthousiaste de ce que j’avais trouvé. Heureusement, j’ai quand même réussi à présenter ce travail. À la bibliothèque de l’Université de Nanterre, et à Oufa en Russie, au Musée d’Art Contemporain Zaman, qui est une institution privée. Il aurait été impossible de faire de même dans une institution d’État. Maintenant, le pouvoir surveille tout très attentivement. Par exemple, à Perm, il y a une Galerie nationale d’Art. Avant chaque inauguration, un prêtre visite l’exposition et inspecte les œuvres, pour être sûr qu’il n’y ait rien d’ « antireligieux ». Il est déjà arrivé que des œuvres soient retirées.

Pourquoi, selon toi, l’État en Russie est-il hostile à la discussion sur ces événements historiques ? Même s’il s’agit d’événements historiques qui se sont passés il y a presque un siècle ?

Dans le cas spécifique de mon œuvre, je pense que le pouvoir ne voulait pas que le souvenir de ces événements ternisse les célébrations de la gloire du chemin de fer.

Est-ce que les œuvres dont nous venons de parler ont été les premières que tu as consacrées à ce thème ?

Non, l’un des premiers projets que je considère important est l’œuvre Delo3. À Perm se trouvait un bâtiment où, il y a 100 ans, avait été inauguré le premier commissariat de police de la ville. Depuis, il a été démoli, mais en 2019, ce bâtiment était encore debout, bien que couvert par un filet de chantier. Et c’est sur ce filet que j’ai brodé le mot delo. C’est une référence à l’expression russe chit’ delo (littéralement, « coudre un dossier judiciaire »), qui signifie falsifier, fabriquer des preuves pour condamner une personne innocente. Ensuite, j’ai fait quelque chose de similaire au musée de Moscou : cette fois, c’était un schéma qui montrait comment fabriquer un dossier judiciaire. Je l’ai appelé Deloproïzvodstvo ( « fabrication d’un dossier judiciaire »).

Il me semble que cette œuvre, ainsi que celle sur ton grand-oncle, sont une tentative de sauver des histoires de l’oubli. Mais les gens qui passaient devant le bâtiment savaient-ils qu’il s’agissait du premier commissariat de police de Perm ?

Pas du tout. Tu le sais seulement si tu t’intéresses à certaines choses.

Visais-tu dès le début une finalité pédagogique, celle de faire connaître certaines choses au public ?

Bien sûr. Je voulais qu’au moins les gens se demandent, « Qu’est-ce que cet endroit ? » Mais je ne sais pas combien de personnes ont effectivement vu l’œuvre. Cependant, elle était assez connue parmi ceux qui s’intéressent à l’art. Elle est restée là pendant longtemps : deux ou trois ans. Ensuite, comme elle s’était abîmée, nous l’avons retirée.

J’ai réalisé un autre projet lié à ce thème. Il s’appelle Cancelled Knowledge. Cette installation consiste en une étagère sur laquelle est posé le seul volume de l’Encyclopédie soviétique de l’Oural, publié en 1933. Dans les années 1920 et 1930, on a publié un grand nombre de ces encyclopédies locales. J’ai trouvé ce livre chez mes parents et quelque temps après, je me suis demandé : « Pourquoi y a-t-il un seul volume ? » Il était évident qu’il manquait quelque chose, car l’encyclopédie s’arrêtait brusquement à la troisième lettre de l’alphabet. Ainsi, j’ai découvert que l’encyclopédie n’avait jamais été terminée, parce que les membres de la commission éditoriale avaient été arrêtés. Ce ne fut pas un cas isolé. Dès l’année 1937, la recherche historique au niveau local cessa pratiquement d’exister. Beaucoup d’encyclopédies sont restées inachevées pour toujours.

À quel moment as-tu commencé à t’intéresser à la mémoire des répressions soviétiques ? As-tu remarqué des changements dans l’attitude des autorités à l’égard de l’art sur ce thème, au fil du temps ?

Au début, je faisais de l’art de rue, des graffitis… Puis je me suis rapproché de l’art contemporain et nous avons créé un collectif indépendant. Je ne me suis intéressé aux répressions soviétiques que plus tard, lorsque j’ai commencé à remarquer les injustices et la répression violente perpétrées par le régime actuel. L’importance de ce problème, je ne l’ai ressentie que progressivement, pas tout de suite.

Ce sont donc ces injustices, ces « nouvelles répressions », comme tu les as appelées, qui t’ont poussé à t’intéresser à ce thème…

Ce thème a pris une place de plus en plus importante dans ma recherche artistique. Quand tu vois que la police cache de la drogue sur des journalistes pour pouvoir les arrêter… De quoi d’autre devrait s’occuper l’art ? Je ne pouvais pas simplement me promener et peindre des tableaux abstraits. Maintenant, ce thème est de plus en plus actuel. Puisque l’État refuse de parler de certaines choses, ce sont les artistes qui doivent assumer cette tâche.

Quelle a été ton expérience d’artiste de graffitis ? Une chose qui m’a frappé quand j’étais à Moscou, c’est qu’il y a relativement peu de graffitis pour une grande ville.

En effet, à Moscou, on recouvre tout immédiatement. Il y en a encore beaucoup le long des voies ferrées. Parce que ce sont des zones plus libres du contrôle de l’État. Quand j’ai vécu à Moscou, je ne m’intéressais plus autant à l’art de rue. C’était en 2015. Perm, en revanche, restait une ville « dévastée ». C’était la ville la plus « taguée » de toutes. Mais, maintenant, là-bas aussi on recouvre tout. Les autorités s’acharnent contre les graffitis. On a déjà convoqué de nombreux artistes au commissariat pour prendre leurs données personnelles. Tout cela s’est beaucoup intensifié après le début de la guerre. Quand l’espace autour commence à devenir stérile, quand on commence à effacer tout ce qui est « inapproprié », c’est un signal très alarmant.

Quelle est la réaction du public à tes œuvres ? Y a-t-il des gens qui t’ont dit, par exemple, « grâce à ton travail, j’ai commencé à m’intéresser à l’histoire de ma famille » ? Ou des personnes qui, de manière générale, ont vu dans ton travail non seulement une œuvre d’art, mais aussi un moyen d’établir un lien avec leur propre passé familial ?

On me le dit souvent. Par exemple, il n’y a pas longtemps, quand j’ai participé à l’exposition à Oufa : la commissaire m’a raconté que la médiatrice, qui s’occupait des visites guidées, a été très touchée par mon œuvre, parce que son grand-père avait lui aussi été envoyé dans un camp de filtrage au retour de la guerre. Souvent, on me dit : « Quelqu’un de ma famille a également été victime des répressions. » Et les gens commencent à me raconter leurs histoires. Récemment, quelqu’un m’a dit que son grand-père avait été, comment dire… de l’autre côté : il avait été gardien de camp. Il me semble que chacun possède, d’une manière ou d’une autre, un lien avec le Goulag.

Penses-tu que ta génération s’intéresse plus à ces sujets, par rapport à celle de tes parents, par exemple ?

Un jour, quelqu’un m’a dit qu’on ne commence à s’occuper du passé qu’à la troisième génération. D’habitude, les enfants des personnes concernées ne s’intéressent pas beaucoup au passé de leurs parents.

Es-tu d’accord ?

Oui. Mes parents n’ont jamais montré ce genre d’intérêt. Sauf peut-être mon père. Ces dernières années, il s’était beaucoup intéressé à ces sujets. Lui aussi, au fond, ne savait rien. Mon grand-père a découvert ce qui était arrivé à son frère seulement en 1962, lorsque ce dernier a été réhabilité. Il a reçu un certificat disant que Daniil avait été fusillé. Mon père avait entendu des histoires, mais il ne savait pas grand-chose. Quand j’ai récupéré les documents des archives, j’ai découvert que j’étais le premier de la famille à le faire. Ces documents étaient là depuis tout ce temps, mais personne n’avait pris la peine de s’en occuper. Ils auraient pu simplement aller aux archives et faire la demande pour les consulter. Il me semble que la génération de mes parents avait des problèmes de tout autre genre : comment gagner sa vie, comment élever les enfants. Heureusement, nous pouvons maintenant aborder ces questions. Pourtant, je pense que dans ma génération, tout le monde ne s’intéresse pas au passé. Moi, j’y suis arrivé par l’art. La vie m’y a amené d’une manière ou d’une autre. Mon grand-oncle a été victime de répressions… Ou bien j’ai trouvé des livres chez mes parents… Maintenant, j’ai découvert que deux autres membres de ma famille avaient été déportés…

Comment l’as-tu découvert ?

Il existe un registre des victimes des répressions de la région de Perm. Et on y trouve deux dossiers judiciaires : celui de mon arrière-grand-père et celui de mon arrière-arrière-grand-père du côté maternel ; le premier né en 1871, l’autre en 1907. Pour le moment, j’ai encore la possibilité d’en parler avec ma mère. Quand je parle avec mes parents, j’enregistre toujours, et certains sujets ressurgissent sans cesse. Par exemple, j’ai commencé à comprendre ce qui était arrivé à ma mère. Son grand-père avait été exproprié et transféré littéralement à 100 kilomètres, dans un autre village.

As-tu déjà un projet à ce sujet ? Ou pour le moment, tu cherches simplement à comprendre ce qui s’est passé ?

D’abord, il est intéressant de comprendre ce qui s’est passé. Mon oncle, par exemple, qui a servi dans l’armée en 1968 et a participé à la répression du Printemps de Prague, est encore en vie et m’a raconté beaucoup d’histoires incroyables. Comme celle d’un gars qui a été accidentellement écrasé par un char de sa propre unité. Il était sorti de nuit de son char complètement soûl. Et à ce moment-là, le commandant patrouillait dans la zone avec un autre char. Bref, le matin, on n’a trouvé que son bras avec une montre au poignet…

Ce n’est pas un hasard que tu mentionnes cet épisode maintenant. Selon toi, les répressions soviétiques et l’occupation de la Tchécoslovaquie font-elles partie de la même histoire ?

Je pense que oui. Quelqu’un occupait un pays étranger, tandis que quelqu’un d’autre était tué par son propre pays… Tout cela, au sein d’une même famille.

Il me semble que dans les deux cas, il s’agit aussi d’un même type de rapport à la valeur de la vie humaine.

Sans doute. Par exemple, il existe une liste officielle des soldats qui sont morts pendant la répression du Printemps de Prague, et cette personne-là n’y figure pas. Mon oncle en est sûr. Il le connaissait personnellement. Ils étaient dans le même char.

Vas-tu faire quelque chose à ce sujet maintenant que tu es en Europe ?

Oui, je viens de faire un tour dans la forêt, en Saxe, où mon oncle avait servi, à la frontière tchèque. J’y ai fait du vélo et j’ai parlé aux gens du coin. Je suis allé à la bibliothèque locale, dans des musées et des archives. Mais je dois apprendre l’allemand pour pouvoir parler davantage avec les locaux. J’ai déjà une idée de ce que je vais faire.

Cette interview a d’abord été publiée en russe dans la revue Andergraund.

Domenico Scagliusi est doctorant contractuel en études slaves à Sorbonne Université. Ses recherches portent en particulier sur la littérature russophone contemporaine et son rapport à la mémoire des répressions soviétiques. Depuis mars 2024, il réalise une série d'interviews avec des artistes en exil qui ont décidé d'aborder ce thème dans leurs œuvres.

Notes

- Le terme désigne l’expropriation des biens et, plus généralement, la répression violente des soi-disant koulaks aux fins de la collectivisation agricole. Dans le discours de la propagande soviétique, le terme koulak désigne les paysans possédant une parcelle de terrain ou des outils pour le travail agricole. [Toutes les notes sont de l’auteur]

- Le terme désigne les victimes des déportations forcées qui ont eu lieu à l’époque stalinienne.

- Dans ce contexte, le mot russe delo (affaire) désigne une affaire judiciaire.