La politique de Trump semble échapper à toute logique. Les analystes et les historiens lui cherchent des prédécesseurs. Comme le montre Laurence Saint-Gilles, le parallèle le plus proche serait la présidence de Franklin D. Roosevelt dont l’entourage a été truffé d’agents soviétiques qui fournissaient au président américain des raisons pour céder au diktat stalinien en Europe de l’après-guerre. Comme dans le cas de Roosevelt, la politique trumpienne ne trouve de rationalité que dans la perspective des intérêts géopolitiques russes.

Les bouleversements opérés par la révolution trumpiste tant au niveau international que domestique sont tels qu’ils plongent les observateurs dans un abîme de perplexité. Les évolutions en cours sont si rapides, si inédites et si radicales qu’elles bousculent tous nos repères et modes de pensée traditionnels. Comment en effet « penser l’inimaginable » il y a encore peu de temps1 : que les États-Unis, inspirateurs, fondateurs et défenseurs de l’ordre international libéral mis en place en 1945 négocient en tête-à-tête avec la Russie poutinienne – coupable d’avoir déclenché une guerre d’agression – un « plan de paix » qui aboutirait au démembrement de l’État ukrainien voire à sa disparition pure et simple ? Comment la démocratie phare du monde occidental, détentrice du record mondial de longévité d’une Constitution écrite, peut-elle se saborder en détruisant ses institutions et renoncer aux principes fondamentaux qui constituent son socle idéologique ? Comment justifier le reniement de ses engagements internationaux, l’abandon en pleine guerre de la démocratie ukrainienne, le mépris ouvertement affiché pour ses alliés, la collusion avec un régime russe qui se présente comme l’ennemi de l’Europe et de l’Occident ? Bref, comment expliquer la folie qui entraîne les États-Unis dans une spirale d’autodestruction frénétique que rien ne semble pouvoir arrêter ?

Aux États-Unis, comme dans le reste du monde occidental, si cette expression a encore un sens, la floraison de publications, blogs ou podcasts consacrés au phénomène Trump témoigne de l’angoisse collective suscitée par ses bouleversements. Comme nous peinons à trouver une explication rationnelle à son comportement erratique, nous sommes enclins à nous référer aux grilles d’analyse préexistantes, à rechercher dans l’histoire politique américaine les signes avant-coureurs de la catastrophe. Il nous faut remonter la chaîne des temps, à la quête d’un précurseur, d’une filiation idéologique. Durant sa campagne, Trump n’a cessé de se référer à ses illustres prédécesseurs, comme s’il cherchait à nous mettre sur la voie. Journalistes, politistes et historiens n’en finissent pas de retracer la généalogie du trumpisme. Pourtant, à partir d’une démarche similaire, fondée sur l’étude des précédents historiques, leurs analyses débouchent sur des conclusions si contradictoires que la personnalité, le style et la pensée politiques de Donald Trump semblent irréductibles à toute forme de classification.

« La politique très XIXe siècle de Trump »

Au début de son premier mandat, une explication courante consistait à voir en Donald Trump une sorte d’électron libre qui ne pouvait se rattacher à aucun des grands courants de la politique étrangère américaine puisqu’il se démarquait à la fois de l’internationalisme libéral rooseveltien – condamnant avec vigueur les opérations extérieures de nation-buiding et les alliances des États-Unis – et de l’interventionnisme du mouvement néo-conservateur au sein de son propre parti. Dès 2016, dans un article de Politico, Thomas Wright dénonça cette erreur : « Trump est si évidemment sui generis qu’il est tentant de dire que ses vues sont étrangères à la tradition de politique extérieure américaine. Il n’en est rien ; c’est seulement que ces courants de pensée étaient endormis depuis un certain temps2 ». Ses préceptes en ce domaine (mercantilisme, isolationnisme et populisme) appartiennent, selon ce chercheur, à un corpus idéologique bien antérieur à la Seconde Guerre mondiale, remontant au XIXe siècle.

À la manière du général Andrew Jackson, président entre 1829 et 1837, Donald Trump incarnerait le populisme américain, capable d’utiliser la force de manière rapide et décisive lorsque la sécurité des États-Unis l’exige3. Quant à son « amour » pour les barrières protectionnistes et les droits de douane élevés, Thomas Wright y voyait déjà un legs de la présidence de William McKinley (1897-1901). Au cours de la dernière campagne présidentielle, McKinley a supplanté Andrew Jackson dans le panthéon trumpiste. Donald Trump revendique aujourd’hui fièrement son héritage, car il voit dans ce « business man à succès » un véritable précurseur. Il lui a même rendu hommage dans son discours d’investiture, invoquant le retour à « l’âge d’or de l’Amérique » et a promis de redonner son nom au plus haut sommet des États-Unis. À première vue, McKinley semble bien mériter le surnom de « Tariff King » : en tant que représentant de l’Ohio, en 1890, il augmenta les droits de douane de 38 à 50 % et, devenu président, il signa le tarif Dingley de 1897 qui allait encore plus loin. Cependant si Trump s’inspirait vraiment de McKinley, il saurait que son tarif, loin de faire des miracles, entraîna une hausse des prix et la déroute électorale de son propre parti en 1890. À la fin de sa vie, McKinley « a jeté aux orties son légendaire protectionnisme4 ».

Le chercheur Thomas Wright a également été le premier à relever les analogies entre le mouvement America First et les idées de Trump. Ses positions hostiles aux alliances et aux engagements internationaux des États-Unis font écho à celles du candidat malheureux à l’investiture républicaine, en 1940, le sénateur Robert Taft, figure emblématique du courant isolationniste conservateur, qui s’opposa avant 1941 à l’aide américaine au Royaume-Uni et, après la guerre, critiqua la politique du containment de Harry Truman, estimant que les États-Unis n’avaient pas d’intérêts en Europe occidentale. En outre, la sympathie de Donald Trump pour les régimes autoritaires n’est pas sans rappeler Charles Lindbergh. Le héros de l’aviation américaine qui dirigea le comité America First ne dissimulait pas en effet son admiration pour Hermann Goering et Adolf Hitler.

Pourtant, les analystes qui font remonter les origines de la politique étrangère trumpiste à ce courant des années 1930 commettent à leur tour une erreur, estime Michael Kimmage dans Foreign Affairs5. Lorsqu’America First se développa, les États-Unis ne disposaient que de forces militaires modestes et ne détenaient pas encore le statut de superpuissance. Les partisans de ce mouvement désiraient avant tout maintenir cette situation et tenir leur pays en dehors du conflit. Or, si l’actuel Président veut soustraire son pays aux engagements internationaux, rien n’indique qu’il souhaite le voir se retirer des affaires mondiales comme en témoignent ses menaces d’annexer le Groenland ou de reprendre le canal de Panama et de s’ingérer dans les affaires européennes en soutenant les candidats nationalistes.

Aussi, d’aucuns voudraient plutôt voir dans Donald Trump l’héritier du Président Theodore Roosevelt, symbole de l’impérialisme américain triomphant au début du XXe siècle : après avoir acheté l’Alaska aux Russes (en 1867), les États-Unis « libèrent » Cuba, Guam, Porto Rico, et les Philippines du colonialisme espagnol sous la présidence McKinley et creusent le canal de Panama sous Roosevelt. Pendant la campagne, Musk a déclaré que l’Amérique n’avait pas eu de candidat aussi fort depuis Theodore Roosevelt. Donald Trump est extrêmement flatté de cette comparaison car c’est l’un des Présidents qu’il admire le plus. Mais comme l’explique l’essayiste David Gessner dans le Washington Post, il le vénère sans aucun doute pour de mauvaises raisons6. En réalité, il y a bien des similarités entre les deux hommes. Le rapprochement provient de leurs personnalités narcissiques : comme l’écrivait la propre fille de Roosevelt, Alice, à propos de son père : « Il voulait être le mort à chaque enterrement, la mariée à chaque mariage, et le bébé à chaque baptême. » Mais loin de la caricature simpliste conservée dans la mémoire collective, celle d’une « brute trumpienne belliqueuse », d’après Gessner, Roosevelt était un personnage bien plus complexe, tiraillé entre deux tendances contradictoires, le pragmatisme et l’idéalisme. Parmi les deux tendances que Roosevelt détestait le plus en politique, il y avait certes les dogmatiques, les idéalistes qui nuisent aux justes causes en raison de leur sectarisme. La critique de Roosevelt pourrait s’appliquer à ceux que l’on nomme aujourd’hui « les wokistes » et a de quoi séduire Donald Trump et ses partisans. Mais, d’un autre côté, explique Gessner, Roosevelt haïssait tout autant ceux qui « réussissent trop bien » : « le mercantilisme pour lui-même » lui paraissait méprisable, et la « richesse prédatrice » des entreprises et des grands capitalistes le consternait. Il est d’autant plus étonnant qu’Elon Musk invoque dans ses tweets l’héritage d’un Theodore Roosevelt, alors que ce dernier considérait les oligarques comme « l’élite de la classe criminelle7 ». Selon Roosevelt, « l’efficacité pour elle-même était sinon mauvaise, du moins amorale » si elle n’était pas mise au service du plus grand bien.

Ainsi, bien qu’il soit considéré par ses détracteurs comme « raciste, sexiste et impérialiste », « Roosevelt n’a pas seulement surfé sur la vague progressiste, il l’a pratiquement fondée » en posant les bases du futur programme présidentiel de Franklin D. Roosevelt : « Tout au long de sa carrière, il s’est montré de plus en plus véhément dans ses efforts pour dompter le pouvoir des entreprises, soutenir les pauvres et égaliser les richesses. Il a ouvert la voie à de nombreux programmes mis en œuvre par son lointain cousin, son Square Deal préfigurant le New Deal de Franklin Roosevelt. En tant que président, il a combattu les monopoles et s’est battu pour un salaire décent. En tant que candidat Bull Moose en 1912, il a plaidé en faveur du suffrage universel et d’un filet de sécurité sociale comprenant des indemnités pour les accidents du travail, une protection pour les chômeurs et des pensions pour les personnes âgées. La compassion à l’égard des moins fortunés que lui devient sa force directrice8. »

Il y a donc peu de chances que Théodore Roosevelt eût reconnu un héritier en Donald Trump, lequel dès les premières 48 heures de son arrivée à la Maison-Blanche, abrogea par décrets les directives de Joe Biden qui élargissaient l’accès au soin et aux assurances de santé des classes moyennes et modestes américaines et bloquait même les financements fédéraux du Medicaid. S’il avait connu Donald Trump, estime Gessner, Roosevelt l’eût certainement détesté.

Trump vs Reagan

Lorsque Donald Trump s’identifie à un grand Président comme Ronald Reagan, il n’hésite pas à plagier ses slogans. « Make America Great Again », est même devenu l’acronyme du Parti trumpiste. Pourtant, peu de commentateurs ont osé faire un parallèle entre les deux présidents. L’analogie serait pourtant « instructive », estime l’historien Niall Fergusson qui considère que Trump pourrait s’inspirer de la devise « la paix par la force » du premier mandat de Ronald Reagan9. Au début des années 1980, ce dernier s’évertua à rétablir la supériorité des États-Unis sur le plan militaire et idéologique dans la crise des euromissiles avant d’entamer, sous son second mandat, une phase de négociation avec le nouveau dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev. Cette dernière déboucha sur la signature du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI de 1987) et au début des années 1990 sur les accords START. Selon Niall Fergusson, Trump, qui est littéralement « né pour marchander », présenterait les mêmes talents de négociateur que le Président Reagan. La méthode de Trump exposée dans The Art of The Deal, consistant à se montrer agressif face à un adversaire tenace mais à savoir s’incliner lorsqu’il le faut, présenterait des analogies avec la stratégie reaganienne. Pourtant, l’habileté diplomatique de Donald Trump est durement mise à l’épreuve dans les discussions américano-russes qui étaient censées ramener la paix en Ukraine en 24 heures. Avant même l’ouverture des pourparlers, Trump s’est empressé d’agréer toutes les exigences de Vladimir Poutine, qu’il s’agisse du refus de voir l’Ukraine adhérer à l’OTAN, des territoires occupés par les Russes ou de la levée des sanctions américaines. Avec Trump, l’adage « la paix par la force » est devenu « la paix par la capitulation ». En effet, en contrepartie de leurs concessions, les Américains, en guise de paix, n’ont obtenu que de vagues accords de cessez-le-feu partiels dont aucun mécanisme de contrôle ne garantit l’application, laissant à la Russie l’opportunité de pilonner les infrastructures civiles ukrainiennes.

Fergusson reconnaît bien qu’il des « différences majeures » entre Trump et Reagan : « Trump est un protectionniste. Reagan était partisan du libre-échange. Trump est hostile à l’immigration illégale. Reagan était souple sur ce sujet. Trump aime les hommes autoritaires alors que Reagan était un promoteur enthousiaste de la démocratie. » À ces exceptions près, il lui semble que les ressemblances entre Trump et Reagan sont « nombreuses et significatives ». Il rappelle que Reagan comme Trump aujourd’hui était craint par les libéraux de son pays et à l’étranger : « Comme le montre Max Boot dans sa nouvelle biographie révisionniste de Reagan, il était considéré, au moment de sa première victoire électorale, comme « un aimable cancre », pour reprendre les termes du grand manitou du parti démocrate, Clark Clifford… Reagan a été moqué, rabaissé et traité avec condescendance plus que tout autre homme politique majeur de son époque – et il en va de même pour Trump aujourd’hui10 ».

Cependant, à la différence de Trump, c’est Reagan lui-même qui contribua à façonner l’image d’un « bouseux inculte ». L’Enfance d’un chef, le documentaire d’Antoine Vitkine, révèle que Ronald Reagan fut un excellent élève, ses résultats scolaires le plaçant très au-dessus de la moyenne mais l’isolant des autres enfants11. Il comprit que pour attirer la sympathie, mieux valait ne pas être le premier de la classe. Alors pour se rendre populaire, l’acteur endossa le rôle du héros positif mais un peu naïf. Reagan était conscient que ses opposants, les médias et les Soviétiques le sous-estimaient mais il considérait cela comme un atout lui permettant de duper ses adversaires.

Dans le cas de Trump, rien ne semble indiquer que le personnage de « l’idiot utile » soit un rôle de composition, si l’on se réfère à Fiona Hill, qui de 2017 à 2019, fut sa conseillère pour les affaires russes et assista à ses entretiens téléphoniques avec Vladimir Poutine : « Le traducteur aplanissait constamment les propos et ne transmettait pas toute la substance de ce que Poutine disait. Le président russe choisissait ses mots très soigneusement et se moquait souvent de Trump ouvertement… » Ainsi, lors du sommet du G20 à Osaka, « Trump et Poutine ont une conversation, et Poutine lui parle de ses nouveaux missiles hypersoniques. Trump écoute et répond : “Oh, j’aimerais bien ça !” Poutine commente : “Ouais, bien sûr tu les auras.” Ils continuent à parler d’Israël. Trump commence à se vanter de ce que “personne n’a fait plus pour Israël que moi” et se met à énumérer tous ses succès. Poutine l’écoute et lui répond d’un ton complètement sarcastique, de manière à ce que quiconque, même non russe, comprenne que c’est une moquerie : “Tu es génial, Donald. Peut-être qu’Israël devrait donner ton nom à un pays ?” […] Trump ne comprend pas qu’on se moque de lui et répond : “Non, ce serait probablement trop12.” »

Contrairement à Donald Trump, Reagan fut rapidement redouté par le Kremlin qui voyait en lui un anti-communiste et un ennemi impitoyable. En avril 1982, pour tenter de faire barrage à sa réélection, le chef du KGB, Youri Andropov, ordonne une « mesure active ». Les hommes du Kremlin infiltrent le QG du Comité national des Républicains et pour discréditer le Président, le présentent comme un serviteur corrompu du complexe militaro-industriel et popularisent le slogan « Reagan c’est la guerre ». Les caricaturistes prennent « l’habitude de représenter un Reagan fou, à cheval sur une bombe atomique en train de tomber, comme le personnage de T. J. « King » Kong dans le film Dr Strangelove13 » . Mais la conspiration se solde par un échec cuisant et Reagan est réélu dans 49 États. Ce revers du KGB est lourd de conséquences : Reagan intensifie sous son second mandat l’aide aux Moudjahidines, transformant l’intervention en Afghanistan en « Vietnam soviétique ». C’est le début du reflux de l’impérialisme soviétique dans le tiers-monde et en Europe de l’Est, où les régimes communistes s’effondrent les uns après les autres, telle une avalanche qui doit emporter à son tour l’URSS.

Depuis 1987, Gorbatchev a compris qu’en essuyant un échec dans la bataille des euromissiles, son pays a perdu la guerre froide. Dès cette époque, les hommes du KGB et du GRU ruminent leur défaite et mûrissent leur revanche. Dans les rangs du GOP, ils peuvent désormais s’appuyer sur une mouvance ultra-nationaliste, issue des réseaux d’Edouard Lozansky et Dimitri Simes, deux prétendus « dissidents » russes installés aux États-Unis qui ont infiltré les instances du parti républicain depuis les années 197014. Bien qu’ultra-conservatrice, cette nouvelle tendance se démarque de l’héritage reaganien et incarne l’isolationnisme de droite, « jugé marginal et extrême15 ». Ce courant est incarné notamment par Pat Buchanan, un ancien conseiller de Richard Nixon et Ronald Reagan, candidat aux primaires républicaines de 1992 sur des thèmes (nationalisme économique et lutte contre l’immigration) qui préfigurent ceux du trumpisme.

Mais c’est justement en Donald Trump, homme d’affaires vaniteux, repéré par les services tchécoslovaques dès 1977, que les services placent leurs espoirs. Trump fait son entrée en politique en 1987, au retour de son voyage à Moscou qui alimente les rumeurs sur la nature réelle de ses liens avec Moscou16. Après avoir placé leur homme sur orbite, les services russes ne le lâchent plus. Ils mettent tout en œuvre pour qu’il accède à la Maison-Blanche car il sera l’instrument de leur vengeance contre Ronald Reagan et l’Amérique des années 1980, forte et sûre d’elle-même, qu’ils rendent responsables de la perte de leur empire en Europe et de l’éclatement de l’URSS. S’ils misent sur Trump, c’est d’abord parce que celui-ci est un « anti-Reagan » tant son caractère contraste avec celui de l’ancien président : « La personnalité de Trump est aussi abrasive que celle de Reagan était charismatique, aussi vindicative que celle de Reagan était magnanime », concède Niall Fergusson. S’il fallait trouver des ressemblances avec un Président, c’est plutôt du côté de Poutine qu’il faudrait les chercher : comme Poutine, Trump est un rancunier. Ce travers fait de lui une proie facile à manipuler. Il n’est pas difficile de le convaincre que les Européens sont des profiteurs qui se défaussent sur les États-Unis pour assurer leur défense, que Zelensky est un ingrat, responsable de la première procédure d’impeachment contre lui, que les services de renseignements ont inventé le Russiagate pour le discréditer, que Joe Biden et les démocrates lui ont volé la victoire en 2020… Pendant la campagne, Trump n’a cessé de répéter que Poutine et lui avaient les mêmes ennemis libéraux, ce qui lui permit de présenter la Russie comme une alliée dans son combat contre le totalitarisme woke et de justifier la collusion avec l’ennemi qui, entre d’autres temps, eût été considérée comme un acte de trahison. Sous le premier mandat de Trump, la propagande russe s’est diffusée dans la société via les médias et les réseaux sociaux sans rencontrer la moindre résistance de l’appareil d’État. Mais depuis sa réélection, sous couvert de démanteler « l’état profond », il procède au démembrement des organismes chargés de défendre les États-Unis contre les tentatives d’ingérences et de déstabilisation étrangères : le nouveau Directeur du FBI, Kash Patel, a annoncé la fermeture du bureau du FBI à New York, chargé du contre-espionnage, les enquêtes visant les oligarques russes ont été closes17. Imagine-t-on un instant Ronald Reagan placer à la tête des agences de renseignement américain Tulsi Gabard, dont la nomination a de quoi « faire trembler la CIA et le FBI » de l’aveu des propagandistes russes ? Mais Donald Trump ne se contente pas de détruire les garde-fous visant à protéger les États-Unis, il abat aussi tous les instruments du soft power américain : l’USAID, qui venait en aide aux dissidents russes et biélorusses, a été dissoute et les radios Voice of America et Free Europe qui portèrent la voix de l’Amérique par-delà le rideau de fer sont réduites au silence. Dans l’imaginaire collectif, le souvenir de Ronald Reagan est associé au projet de bouclier spatial visant à rendre le territoire américain invulnérable face aux attaques de l’ennemi soviétique. Trump, lui, risque de demeurer à jamais celui qui procéda au « désarmement unilatéral » des États-Unis, selon le mot du sénateur démocrate Whitehouse18. Comme sur la caricature de Ben Kichner en couverture de The Economist, le représentant juché sur un globe terrestre qui se balance, Trump est une boule de démolition lancée à grand vitesse sur son propre pays19.

Bien sûr il y aura toujours un observateur très fin – remarque l’éditorialiste David Frum – pour nous convaincre que Trump cache bien son jeu, que ses méthodes sont brutales mais qu’il a en tête de nobles intentions. Et notamment, que son « inclination pro-russe est en réalité une grande stratégie pour contrer la Chine20 ». Pendant la première présidence, les experts nous ont rebattu les oreilles du « Nixon reverse ». En grand stratège, Trump voudrait inverser la stratégie chinoise du Président Nixon qui exacerba les rivalités sino-russes pour obliger l’URSS à accepter la Détente avec les États-Unis. Cette analyse ne résiste pas à l’examen des faits. Car si Donald Trump avait en tête de se dresser contre la deuxième puissance économique mondiale, il souhaiterait mobiliser des alliés solides, souligne David Frum. Au lieu de cela, il préfère s’aliéner les deux voisins immédiats de l’Amérique et ses partenaires historiques en Europe et dans la région du Pacifique et, au cours de sa dernière campagne, il a déclaré que Taïwan ne mérite pas la protection des États-Unis parce qu’elle « ne nous donne rien21 ». En outre, en détruisant les programmes d’aide au développement, Trump fournit à la Chine l’opportunité de renforcer son influence en Afrique tandis que la fermeture de Radio Free Asia est un coup de poignard dans le dos des dissidents hong-kongais. Et, s’il voulait vraiment contrer la Chine, Trump ferait preuve de fermeté face à Poutine, car la guerre en Ukraine est pour Pékin un moyen de tester la détermination des États-Unis. Décidément, selon David Frum, ériger Donald Trump en « un pivot diplomatique brillant, à la Kissinger, ne passe pas l’épreuve du rire22 ».

« Un New Deal avec Moscou ? »

Mais il nous reste peut-être encore une piste à explorer. L’historien Walter Russell Mead nous met sur la voie en rappelant dans le Wall Street Journal que Donald Trump ne fut pas le premier à « mettre de côté la morale pour conclure un deal avec Moscou » : « Franklin D. Roosevelt, persuadé qu’il aurait besoin de l’aide soviétique contre le Japon si le projet Manhattan ne parvenait pas à livrer une arme de guerre à temps, s’est rendu à Yalta dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale dans l’espoir d’enrôler Joseph Staline dans la lutte contre le Pacifique23. » À première vue, les deux présidents sont aux antipodes : l’un ayant précisément mis en place l’ordre international que l’autre s’évertue à détruire.

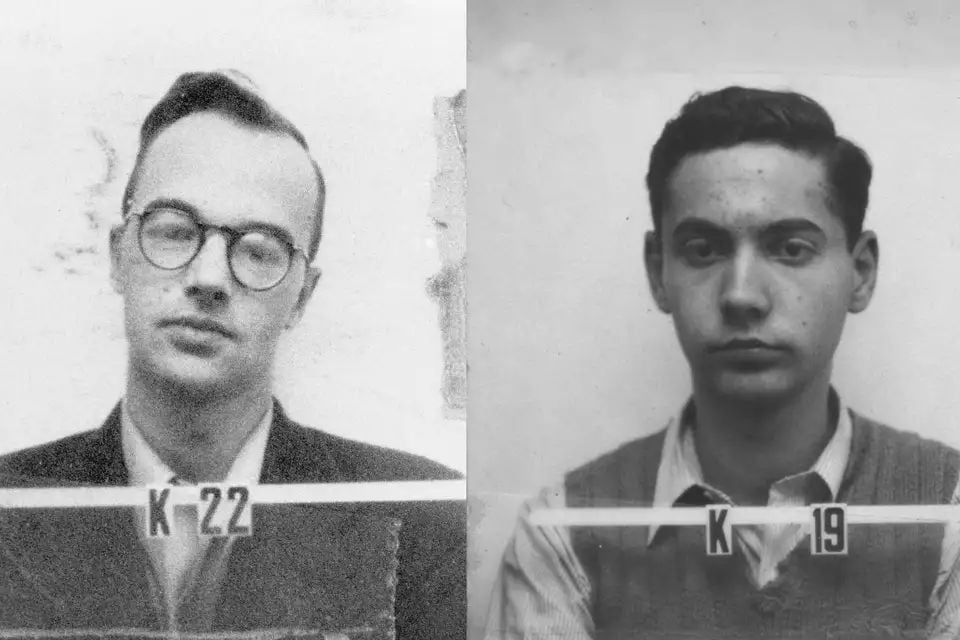

Cependant, le parallèle est éclairant car à Yalta, en février 1945, comme à Téhéran en 1943, Roosevelt ignore que les négociations avec les Soviétiques sont pipées, Staline ayant toujours une longueur d’avance sur lui : il sait tout ce que Roosevelt veut obtenir de lui, tout ce qu’il est prêt à lui céder et il peut donc à loisir jouer des dissensions de la « relation spéciale » entre les Anglais et les Américains dont il n’ignore rien. Depuis les années 1930, les départements d’espionnage de la Tchéka et le GRU ont infiltré des pans entiers de l’administration fédérale : « de jeunes ambitieux idéalistes tels qu’Alger Hiss, Julian Wadleigh et Lawrence Duggan au Département d’État, Harry Dexter White, au Trésor, et George Silverman, comme statisticien du gouvernement… se voyaient comme des guerriers engagés dans la lutte secrète contre le fascisme24. » Le 2 septembre 1939, au lendemain du déclenchement de la guerre en Europe, l’écrivain et ex-espion soviétique, Whittekar Chambers, confie pourtant tout ce qu’il sait de l’espionnage russe aux États-Unis au sous-secrétaire d’État, Adolf Berle, conseiller de Roosevelt pour la sécurité intérieure. Berle remet au Président un mémorandum avec les noms de tous les espions de premier plan comme Alger Hiss, Harry Dexter White et même Lauchlin Currie, l’un des plus proches conseillers du Président. Mais Roosevelt juge « absurde l’idée d’un réseau d’espionnage au sein de son administration » et ignore les avertissements de ses propres services25. À la demande de Staline, les taupes de Washington débusquent dans les organes gouvernementaux des sympathisants communistes susceptibles de devenir des agents. En avril 1941, le NKVD en a déjà recruté 221. Certains intègrent, dès sa création, la centrale de renseignement américain. L’un d’eux obtient même un poste d’assistant auprès du Directeur de l’OSS, William Donovan, qui déclara plus tard : « J’aurais embauché Staline si j’avais pensé que cela nous aiderait à abattre Hitler26. » Cela explique pourquoi il y a un « abîme entre les informations fournies à Staline sur les États-Unis et celles dont dispose Roosevelt sur l’URSS ».

Cette disparité donne un avantage à Staline lors de sa première rencontre avec Roosevelt à Téhéran, en novembre 1943 : grâce à ses informateurs, Staline sait que Roosevelt est prêt à « heurter » Churchill pour parvenir à un accord avec lui. Il lui propose même, pour de prétendues raisons de « sécurité », de demeurer à l’ambassade soviétique plutôt qu’à la légation américaine. « Il ne semble pas venir à l’esprit de Roosevelt que le bâtiment est truffé de micros et que toutes ses conversations sont enregistrées et transcrites27. » Roosevelt ignore également que son « conseiller le plus influent », Harry Hopkins, entretient des liens clandestins avec l’ambassadeur soviétique à Washington. Grâce à ce canal secret, Moscou connaît la teneur des entretiens entre Churchill et Roosevelt de mai 1943, Hopkins ayant poussé le zèle jusqu’à transmettre à son contact soviétique des documents confidentiels et à le prévenir discrètement des écoutes du FBI. Harry Hopkins n’a sans doute pas été un agent à la solde de Moscou comme l’ont prétendu plus tard certains Soviétiques, mais il n’a pas seulement péché par naïveté ou excès de confiance en Staline (surnommé familièrement « oncle Joe »). Il a aussi agi par inclination idéologique, ce qui en fait bien un agent d’influence. Sincèrement persuadé que l’Allemagne nazie représente un bien plus grand danger que le communisme, Hopkins a convaincu Roosevelt d’accepter les rectifications de frontières qui permettront à Staline conserver ses conquêtes en Europe orientale (la moitié de la Pologne et les États baltes et la Bessarabie annexés lors de l’invasion de septembre 1939, conformément au protocole secret du pacte germano-soviétique) sans même obtenir en compensation la reconnaissance par Moscou du gouvernement polonais en exil, comme le voulait Churchill : « Grâce à Hopkins qui s’était fait le relais de la propagande du Kremlin, Roosevelt abandonna à Staline la moitié de l’Europe28. »

Le soutien inconditionnel accordé par Roosevelt à Staline ne relève pas d’une simple crédulité, il s’agit aussi d’un calcul géopolitique assez cynique car Roosevelt pense que ces concessions territoriales suffiront à apaiser l’obsession sécuritaire de Staline qui disposera ainsi d’un « glacis protecteur » face à l’Allemagne. À Yalta, ayant déjà tout concédé à Staline, les dirigeants occidentaux n’ont plus rien à lui offrir pour obtenir la restauration de la démocratie polonaise et la promesse d’élections libres. Et, comme Alger Hiss a réussi à se faufiler dans la délégation américaine, Staline sait que les Occidentaux, soucieux de ne pas perdre la face vis-à-vis de leurs opinions publiques, se satisferont de la participation de quelques démocrates au gouvernement provisoire fantoche qu’il a installé en Pologne. Staline feint de céder à ses adversaires sur la promesse d’élections libres pour leur donner l’occasion de capituler sans se discréditer. Mais, finalement, Staline ne se contente pas d’empocher la Pologne, celle-ci ne représente pour lui que la première étape d’un plan plus vaste de communisation de toute l’Europe. Donald Trump fait aujourd’hui une erreur similaire : il croit qu’offrir l’Ukraine en pâture à Poutine apaisera sa soif de conquêtes en Europe et le détournera de son alliance avec la Chine. Or l’abandon de la démocratie ukrainienne ne suffira pas à convaincre Poutine de renoncer à ses ambitions impériales. Car, pour lui, « la sphère d’influence russe ne s’arrête pas en l’Ukraine. Elle commence en Ukraine29 ». En revanche, il ne manquera pas de considérer l’abandon de l’Ukraine comme une capitulation américaine qui ne fera que le conforter dans sa volonté d’être au côté du plus fort, le président chinois.

Rappelons que « l’incroyable laxisme » de l’administration Roosevelt en matière de sûreté de l’État, n’eut pas pour seul préjudice la perte de la moitié orientale de l’Europe. Elle fut lourde de conséquences pour la sécurité même des États-Unis. Car les Soviétiques n’ont pas seulement pénétré les services secrets et certains secteurs de l’administration. Informés dès le début de l’année 1943, de l’intention des Américains de se doter de l’arme nucléaire, ils infiltrent le laboratoire secret de Los Alamos. Cinq mois avant le premier essai nucléaire réalisé avec succès à Alamogordo, ils connaissent les principaux éléments de la construction de la bombe et du procédé pour la faire exploser. Quatre ans plus tard, le premier engin soviétique est la copie parfaite de celui d’Alamogordo. Et d’après Vassili Mitrokhine, la pénétration du projet Manhattan n’est que « la partie la plus spectaculaire de l’immense essor pris par l’espionnage scientifique et technologique pendant la guerre ». Celui-ci allait contribuer au développement des programmes d’armements soviétiques30. Ainsi, de nombreux problèmes que les États-Unis ont dû affronter tout au long de la guerre froide (la course aux armes nucléaires avec l’URSS, la partition de l’Europe, etc.) trouvent leur origine dans les décisions prises par le Président Roosevelt sous l’influence des « taupes de Washington ».

Enfin, grâce au noyautage de l’administration Roosevelt, les Soviétiques furent à deux doigts de réussir « la plus spectaculaire infiltration d’un gouvernement occidental31 ». En 1944, au retour d’un voyage officiel en Union soviétique où il avait été dupé par les autorités qui ne lui montrèrent que des « kolkhozes rutilants et des travailleurs au sourire radieux », le vice-président Henry Wallace se fit le porte-parole zélé du Kremlin. Bien qu’ayant sillonné la Sibérie et la Kolyma où croupissaient pourtant des milliers d’opposants politiques, il ne dit pas un mot du Goulag et assure n’avoir vu que « des hommes libres32 ». Sa naïveté n’a d’égal que celle d’un Steve Vitkoff déclarant au lendemain de sa rencontre avec le Président russe que Poutine n’est pas un mauvais type et qu’il a même prié pour son ami Trump33… Grâce à Henry Wallace, Staline faillit réussir un coup de maître en installant au sommet de l’État américain un président et un gouvernement pro-soviétiques. Wallace déclara en effet que si Roosevelt était mort avant la fin de son troisième mandat, et s’il avait dû lui succéder, en novembre 1944, il aurait choisi Lawrence Duggan comme secrétaire d’État et Dexter White au trésor34. Alors, il n’y eût sans doute même pas eu de guerre froide, parce que l’expansionnisme soviétique n’eût rencontré nulle résistance de la part des États-Unis. Finalement, après sa réélection, en novembre 1944, Roosevelt remplaça Wallace par Truman, une décision qui fit échouer in extremis les calculs de Moscou.

Depuis la réélection de Donald Trump, les Américains ont le sentiment d’être plongés au cœur d’une intrigue digne d’un thriller de la guerre froide, où les agents de l’ennemi ont pris le contrôle de leurs institutions. Pour calmer les angoisses de leurs compatriotes, les partisans de Donald Trump trouvent toujours une explication rationnelle à l’attitude iconoclaste de leur Président, à grand renfort de précédents historiques : « Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous consoler en nous disant que la nation, la présidence et la république ont déjà connu tout cela et y ont survécu », assure le très conservateur Washington Times35. Ces messages rassurants ne proviennent pas seulement de la presse trumpiste. Ils sont omniprésents dans les argumentaires des dirigeants actuels. À cet égard, le discours de Munich du vice-président J. D. Vance est un véritable morceau d’anthologie de la novlangue orwellienne. Comme dans la bonne vieille langue de bois soviétique, les mots sont dévoyés et énoncent sciemment le contraire de la réalité, et les références à l’histoire servent à mieux nous tromper. Chez J. D. Vance, la croisade pour la liberté du temps glorieux de la guerre froide se mue en un combat contre de nouveaux dangers qui ne proviennent ni de la Russie, ni de la Chine « ni d’aucun autre acteur extérieur » mais d’une « menace de l’intérieur », celle du nouveau totalitarisme que représenterait le camp progressiste coupable d’atteintes à la « liberté d’expression ». Cette dernière impliquerait qu’une puissance étrangère, ses agents et ses influenceurs puisse déverser sans entraves un flot continu de fake news ; « le respect de la démocratie » signifierait le droit pour des acteurs extérieurs d’influencer les résultats du scrutin en recourant à des financements illégaux, occultes et massifs, etc. Et même le Pape Jean-Paul II et sa célèbre exhortation « N’ayez pas peur ! » sont mis à contribution pour convaincre les électeurs des formations démocratiques de ne pas redouter la coalition avec les mouvements extrémistes36. Or la langue de bois et le révisionnisme historique sont des procédés de manipulation mentale fréquemment usités par les régimes totalitaires dans le but de paralyser la volonté populaire – un indice supplémentaire des influences russes dans le discours trumpiste.

Ainsi, les efforts des analystes pour établir la généalogie du trumpisme débouchent toujours sur une impasse. Au moment où nous croyons avoir enfin trouvé son modèle originel, le Trump de fiction s’efface au contact de la réalité, tel un mirage insaisissable. Cependant, si la pensée trumpiste échappe à toute doctrine cohérente au regard de la politique étrangère américaine, elle n’en comporte pas moins une logique propre. Dans la perspective des intérêts géopolitiques russes, elle retrouve même toute sa rationalité. Ainsi en est-il de l’augmentation des droits de douane qui isole les États-Unis de leurs partenaires commerciaux et exacerbe les frictions avec la Chine au risque de la guerre commerciale sino-américaine ne débouche sur un conflit dans le Pacifique – une aubaine pour Moscou qui aurait alors les mains libres en Europe.

Comme David Frum le laisse entendre, nous devrions nous méfier des discours qui visent à rationaliser et à normaliser le phénomène Trump pour nous offrir un message de réconfort et calmer nos angoisses, car ils agissent sur nous à la manière du fentanyl, qui « apaise la douleur immédiate », mais cause « de graves dommages à long terme : « Les opioïdes chimiques agissent en bloquant les récepteurs de la douleur dans le cerveau individuel. De même, ces messages apaisants sur Donald Trump agissent en émoussant l’esprit collectif37. »

Laurence Saint-Gilles est professeure agrégée d’histoire. Elle enseigne l’histoire des relations internationales à la faculté des Lettres de Sorbonne Université. Lauréate d’une bourse Fulbright, elle a consacré sa thèse et de nombreux articles aux relations diplomatiques et culturelles franco-américaines. On lui doit notamment Les États-Unis et la nouvelle guerre froide, Sorbonne université Presses, 2019.

Notes

- Philippe de Lara, « Penser l’inimaginable », Desk Russie, 23/02/2025.

- Thomas Wright, “Trump’s 19th Foreign Policy”, Politico, 20/01/2016.

- Charles-Philippe David, Louis Balthazar, Justin Vaïsse, La politique étrangère des États-Unis, Presses de Sciences Pô, 2003, p.79.

- Pascal Riché, « Trump l’ignore mais son héros protectionniste William McKinley, a fini par changer d’opinion », Le Monde, 3/04/2025.

- Michale Kimmage, “American Power in the new Age of Nationalism”, Foreign Affairs, mars-avril 2025, pp.12.

- David Gessner, “Trump venerates Teddy Roosevelt but Roosevelt would have hated Trump”, Washington Post, 29/09/2020.

- David Gessner, Ibid.

- Ibid.

- Niall Fergusson, “How To Win The New Cold War: To compete with China Trump should learn from Reagan”, Foreign Affairs, Janvier/Février 2025.

- Niall Fergusson, Ibid.

- L’Enfance d’un chef, documentaire écrit et réalisé par Antoine Vitkine, Arte France, 2009, YouTube.

- Fiona Hill, “What does Trump sees in Putin”, Foreign Affairs Interview, 13/03/2025, YouTube.

- Niall Fergusson, Ibid.

- Pour plus de développement sur l’infiltration du Parti républicain, se reporter à l’article « Le Lobby russe », Desk Russie, 13/05/2023.

- Laure Mandeville, « Pat Buchanan, le grand ancien de Trump », Le Figaro, 1er mars 2016.

- Luke Harding, “The Hidden History of Trump’s First Trip to Moscow”, Politico, 19/11/2017.

- Françoise Thom, « Les leçons du trumpisme pour les Européens », Desk Russie, 23/02/2025

- Cité par Françoise Thom, Ibid.

- Ben Kirchner, “America’s Foreign Policy”, The Economist, Juillet 2018.

- David Frum, “Don’t Trust the Trumpsplainers”, The Atlantic, 12/03/2025

- Ibid.

- Ibid.

- Walter Russell Mead, “A New Deal with Moscow?” The Wall Street Journal, 10/03/2025.

- Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine, Le KGB contre l’Ouest ( 1917-1991), Fayard, 2000, pp.166-167.

- Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine, Ibid.

- Ibid.

- Ibid.

- Françoise Thom, « Le deuxième front », Desk Russie, 23/09/2023.

- Robert Kagan, “The United States must resist a return to spheres of interest”, The Brookings, 19/02/2015.

- Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine, Ibid, p.183.

- Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine, Ibid, p.172.

- Thomas Wieder, « Les Abandonnés américains de l’Eldorado soviétique », Le Monde, 2/04/2009.

- “Steve Vitkoff’s Critical role in Negociating Global Peace”, interview de Steve Vitkoff par Tucker Carlson, 24/03/2025, YouTube.

- Christopher Andrew, Vassili Mitrokhine, Ibid, p.172.

- “Donald Trump and Teddy Roosevelt, Our nation has seen this before and survived”, The Washington Times, 18/12/2023.

- Discours intégral de J. D. Vance à Munich, Le Grand Continent.

- David Frum, Ibid.